市指定文化財 松井松平家伝来葵紋大旗 附大旗地裂並縫糸三点

旗1(家康拝領の大旗)

旗2(江戸時代初期の複製)

旗3(江戸時代中期以降の複製)

| 名称 |

松井松平家伝来葵紋大旗

附大旗地裂並縫糸三点 |

| よみ |

まついまつだいらけでんらいあおいもんおおはた

つけたりおおはたじきれならびにぬいいとさんてん |

| 種別 |

有形文化財・歴史資料 |

| 員数 |

3旒(りゅう) |

| 所在地 |

川越市郭町2丁目30番地1川越市立博物館 |

| 指定年月日 |

平成27年3月25日 |

| 所有者 |

光西寺 |

| 文化財の概要 |

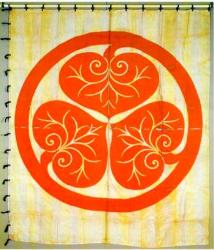

本資料は、白地に丸に三葉葵紋を朱で描いた旗3旒である。大きさはいずれもほぼ同寸の257×226cmである。幅38~41cmの白平絹地を2度縫いで6枚縫い合わせて旗に仕立てている。生地には碁盤刺し、裁ち目には三つ折り縫いを施すなど、旗としての強度を考慮したしっかりした仕立てとなっている。

本資料は松平周防守家の菩提寺である光西寺に伝来した。『松平家譜』等によれば、天正10年(1582)、松井松平家初代康親が、徳川家康から葵紋大旗を下賜されたとの記述があり、形状・図柄等が本資料と類似する。3

旒ある旗のうち、旗1が家康から下賜されたもの、他の2旒はその控えとして江戸時代に製作されたものと思われる。

旗1は家康から下賜された大旗の葵紋部分を切り取って和紙で裏打ちし、新たな旗の生地に縫い付けたものである。葵紋の周辺に残る当初の旗の生地は、特徴的な練緯地を用いている。同様の練緯地は永禄9年(1566)に白山神社神宮寺(岐阜県郡上郡)に寄進された「小袖白地州浜形水辺花鳥模様」(東京国立博物館蔵)や天正18年(1590)に南部信直が豊臣秀吉から拝領した「桐矢襖文様辻が花胴服」(京都国立博物館蔵)などにも確認され、同一の工房で織られた可能性が高い。

旗2の葵紋は葉柄の湾曲が強く、葉脈も太く力強い。旗1を忠実に模していながらもやや趣が異なる。当主の所在を誇示するという大旗の性格上、大きくて、わかりやすい図柄が採用されたのか、葵紋の図案化が進んだものなのか明らかではない。この旗2は江戸時代初期に製作されたものと思われる。

旗3の葵紋は葉柄・葉脈とも細く繊細で、旗2よりさらに様式化が進んでいる。また、旗竿に通すための乳を左にした場合、葵紋の葉脈の下2つは右回り、上は左回りとなっており、大変珍しい。

附の大旗地裂並縫糸の3点は、光西寺文書の中から発見されたものである。包紙には「ねり御旗地きれ古き御旗地切れ」と書かれていた。包まれていたのは家康から拝領した当初の大旗の生地と旗1に用いた生地の共裂と白絹の縫糸である。

これらの大旗は、江戸時代、日光社参など特別な場合に限って、松平周防守家当主の居所を示す「本陣旗」として使用されている。大旗は、他の大名家にも数旒確認されているが、家康拝領の葵紋大旗は本多家や酒井家などの譜代大名の伝来品にも確認できない。以上のことから、本資料は徳川家と強い主従関係を結んだ松平周防守家の家格を示す歴史資料として大変貴重であると考えられる。 |