国指定史跡 河越館跡

- 名称

- 河越館跡

- よみ

-

かわごえやかたあと

- 種別

- 国指定史跡

- 員数

- ー

- 所在地

- 上戸192-1ほか 上戸新田屋敷

- 指定年月日

-

昭和59年12月6日

- 所有者

- 川越市 ほか

- 文化財の概要

-

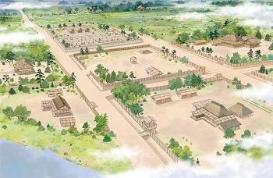

河越館跡は、平安時代末期から戦国時代に至る武士の居館の跡である。

平安時代末、源義平の攻略により、大蔵館(現嵐山町)で討死した秩父重隆の子孫重頼がこの地を居館(きょかん)として土着した。以後、河越氏は鎌倉幕府に仕え、応安元年(1368)平一揆(へいいっき)の乱で鎌倉府に抵抗し滅されるまで続いた。

遺構としては「コ」の字状に巡る堀に囲まれた屋敷区画、井戸跡、掘立柱跡、霊廟(れいびょう)と考えられる石葺(いしぶき)塚状遺構が確認された。遺物としては、儀式・酒宴等で用いた“かわらけ”、青白磁の梅瓶(めいびん)、太刀(たち)の柄頭(つかがしら)を飾った兜金(かぶとがね)、武器の一部などが出土している。

14世紀後半から15世紀後半の頃、常楽寺が境内地を大きく拡げた。常楽寺は河越氏の持仏堂から発展したとされ、祈りの場として多くの人や物が行き交った。遺構としては、寺域を囲んだ塀跡と支柱跡、墓坑群が確認されている。遺物は、多数の板碑、宝篋印塔(ほうきょういんとう)、五輪塔、銅製花瓶、茶臼などの茶道具が出土した。

明応6年(1497)から山内上杉氏は、河越館跡に“上戸陣”を設け、対岸の河越城の扇谷上杉氏と対峙(たいじ)した。遺構として幾重にも巡る堀が確認され、他に井戸跡、地下式坑、半地下式竪穴建物跡が確認された。遺物は、「山内系かわらけ」、火鉢・内耳鍋(ないじなべ)・香炉等の生活用具、国内外の陶磁器も出土している。『新編武蔵風土記稿』には、小田原の北条氏の重臣・大道寺政繁(だいどうじまさしげ)の砦跡である旨が記載されている。常楽寺墓地内に大道寺政繁の宝篋印塔が存在することから、天正18年(1590)豊臣勢の軍門に下るまで河越城代の大道寺氏の陣所であった可能性がある。遺構や遺物は少なく当時の河越館跡の様相は明らかでない。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。