犬を飼うときのルールとマナー

飼い主にとって、犬はかけがえのない家族の一員です。

犬を飼うときにはルールやマナーを守り、家族の一員として、最後まで責任をもって、飼いましょう。

飼い主は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が義務付けられています。

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

生後91日以上の飼い犬は必ず登録が必要です。「座敷犬だから登録はいらない。」ということはありません。

また、1年に1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

犬の登録・狂犬病予防注射を行った後に、保健所で交付する犬鑑札・注射済票は犬の首輪等に必ず付けてください。

もし迷子になってしまっても名札代わりになります。

各手続について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

マイクロチップ情報の登録について

令和4年6月から販売される犬や猫には、マイクロチップが装着されます。

マイクロチップが装着された犬や猫を購入または譲り受けた場合は、所有者の情報をご自身の情報に変更する「変更登録」の手続きが必要となります。

なお、マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている皆さまにつきまして、マイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。迷子や災害時等で犬や猫と離ればなれになってしまった時に身元証明をすることができます。

制度について、詳しくは、下記をご確認ください。

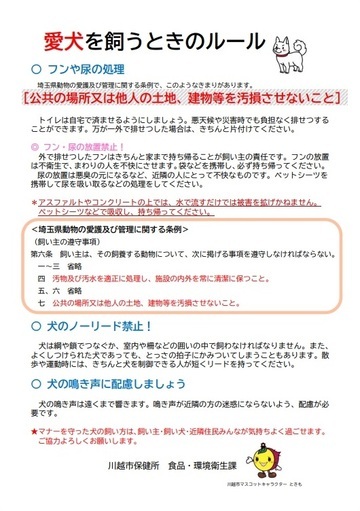

犬の放し飼い禁止!

「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」で犬の放し飼いは禁止されています。

犬は綱や鎖でつなぐか、柵や檻などの囲いの中で飼わなければなりません。

飼い主にとっては、おとなしい犬、かわいい犬、よくしつけられた犬であっても、犬の苦手な人、小さな子供にはとても怖いと感じるものです。また、交通事故や咬傷などの事故につながる恐れもあるため、自宅敷地から犬を出すときは、必ず引き綱(リード)をつけて、飼い主が制御してください。

なお、伸縮するリードは思わぬ事故につながる恐れがあるため、特に気を付けて制御してください。

犬のふんや尿の後片付けは責任を持って!

日ごろから、自宅で排せつを済ませてから散歩に行きましょう。

悪天候や災害時でも負担なく排せつすることができます。

万が一道路や公園、他人の土地などに「ふん」をしたら、必ず持ち帰ってください。

また、おしっこをしたときはペットシーツなどで吸収して持ち帰り、きちんと片付けてください。

※アスファルトやコンクリートの上では、おしっこを水で流すだけではにおいが残ってしまいます。ペットシーツなどで吸収し、持ち帰ってください。

鳴き声には気を付けましょう

「近所の犬が吠えて困っている。」という相談が保健所に多く寄せられています。

犬が室内にいても隣家まで鳴き声が響くことがあります。

また、窓を開けるような時期は注意が必要です。特に夜間や朝方の鳴き声は睡眠を妨げる恐れがあります。

必要以上に吠えているときは、何か原因があるものです。

犬が吠えている原因がわからない場合は、訓練士等に相談してみることも考えましょう。

犬が逃げ出さないように気をつけて!

玄関のドアを開けたときに犬が逃げ出してしまったなど、迷子となった犬が保健所に収容されることがあります。

犬が逃げてしまうと、交通事故にあったり、そのまま行方不明になったり、通行人に咬みついてしまうこともあるので、そうならないためにも飼い主がしっかり管理してください。

犬が逃げ出してしまう原因の例

- 家のドア、窓を開けた隙に逃げ出した

- リードの付け替え時に逃げてしまった

- つないでいた鎖、リード、首輪の留め具が壊れてしまった

- 散歩中、リードを離してしまった

- 庭の囲いに隙間があった

犬の管理状況は常に点検・確認をして、犬が逃げ出さないように細心の注意を払いましょう。

また、雷や花火の音に驚いて犬が逃げてしまうこともあります。

大きな音が鳴ったときは飼い犬を確認し、逃げないように寄り添ってください。

もし逃げてしまっても、保護されたときに飼い主がわかるように、首輪などに犬鑑札や迷子札を装着しましょう。

札や首輪が外れてしまったときのために、動物病院でマイクロチップを装着することもお勧めします。

万が一犬がいなくなってしまった、もしくは迷い犬を保護したという場合は、すぐに保健所の食品・環境衛生課までご連絡ください。

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物をみだりに殺したり、傷つける行為の禁止や終生飼養が明記されています。

適切な飼養を怠る・殺す・傷つけることや、引っ越し先で動物を飼えないから・動物の医療費が高額だから・動物を飼うのが大変だからなどの理由で遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。

最後まで責任をもって飼いましょう。

飼い犬が人を咬んでしまった場合

犬が人に危害を加えたときは、適切な応急処置や新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故の詳細について「犬の事故届出書」を直ちに保健所に提出しなければなりません。

また、犬が人を咬んでしまった場合は、直ちに当該犬の狂犬病の疑いの有無について、動物病院で鑑定を受ける必要があります。

詳しくは保健所の食品・環境衛生課までお問い合わせください。

リーフレット

外部リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。