罹災証明書等

市内において、風水害などの自然災害により、家屋などに被害を受けた方が、公的な支援や税の減免、保険金・見舞金などを受けるために、証明書が必要になる場合があります。

(火災による被害の証明は、消防局で行います。)

被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害状況を写真に撮り、保存していただくようご協力をお願いいたします。

証明書の種類

川越市では、災害による被害の証明書として、使用目的や証明内容により罹災証明書、被災証明書、罹災(被災)届出証明書があります。(証明書の名称は市町村によって異なる場合があります。また、必要とされる証明内容は、提出先にお問い合わせください。なお、申請時の状況により、御希望の証明書が交付できない場合もあります。)

- 注:証明書の発行手数料は、無料です。

- 注:「住家」とは、現実に居住のために使用している建物のことです。

- 注:災害が発生した日から3か月以内に申請していただくようお願いします。

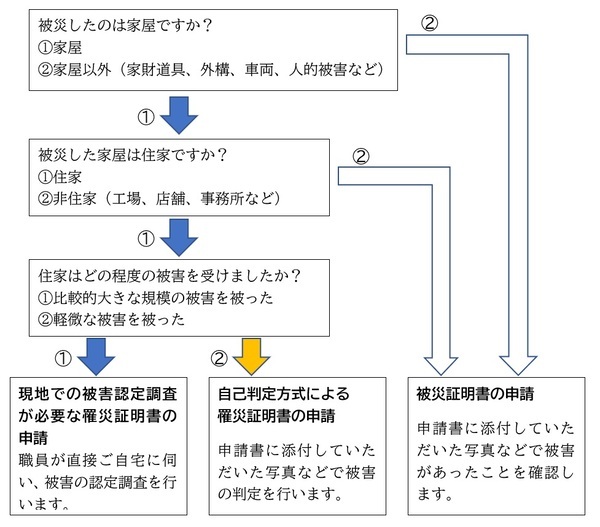

被災した対象や被害の程度により、申請する証明書の種類や調査方法が異なります。下記のフローチャートで事前に確認してから申請願います。

罹災証明書

罹災証明書は住家の被害の程度を証明するものです。

災害救助法の適用による支援措置を受ける際に必要となる証明です。また、損害保険などの手続きをするときに、住家の「全壊」「半壊」などの被害の程度の証明が必要な場合は、こちらを申請してください。

なお、罹災証明書は被災した住家に居住している世帯主あてに交付します。(必要に応じて世帯構成員の名前なども罹災証明書に記載できます。)

注:「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していること)のために使用している建物のことです。

罹災証明書の被害の認定調査は、下記の2種類の方法があります。

注:2につきましては、住家の被害が軽微である場合のみ選択できます。

- 現地での被害認定調査

罹災証明書の交付には、内閣府の指針に基づく調査を行い、被害認定をする必要があります。調査には、市の職員が家の中に立ち入らせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。(家の中に立ち入らせていただく調査の場合、2時間程度お時間をいただくことになります。) - 自己判定方式(写真による認定調査)

住家の被害が軽微である場合、自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の発行を希望することができます。自己判定方式を希望した場合、罹災証明書の発行に係る被害認定調査の順番をお待ちいただく必要がないことから、短期間で罹災証明書を取得できます。

なお、自己判定方式による罹災証明書の発行を希望する場合は、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」となることに同意する必要があります。

注:対象となる被害の程度など詳しくは、下記の「自己判定方式(写真での判定)による罹災証明書の申請について」を参考にしてください。

注:災害に係る住家の被害認定については、次のページをご覧ください。

参考

|

住家の被害程度 |

全壊 |

大規模半壊 |

中規模半壊 |

半壊 |

準半壊 |

準半壊に至らない |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

住家の損害割合 |

50パーセント以上 |

40パーセント以上 |

30パーセント以上 |

20パーセント以上 |

10パーセント以上 |

10パーセント未満 |

自己判定方式(写真での判定)による罹災証明書の申請について

自己判定方式の対象

住家の被害が「明らかに軽微な被害」であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度(罹災証明書の判定のうち、最も被害の程度が小さい判定)に同意できる場合、自己判定方式による申請が可能です。

自己判定方式による罹災証明書の申請をご希望の場合は、申請書下部にある、「上記事項に同意し、自己判定方式による罹災証明書の申請を希望します。」にチェックしてください。

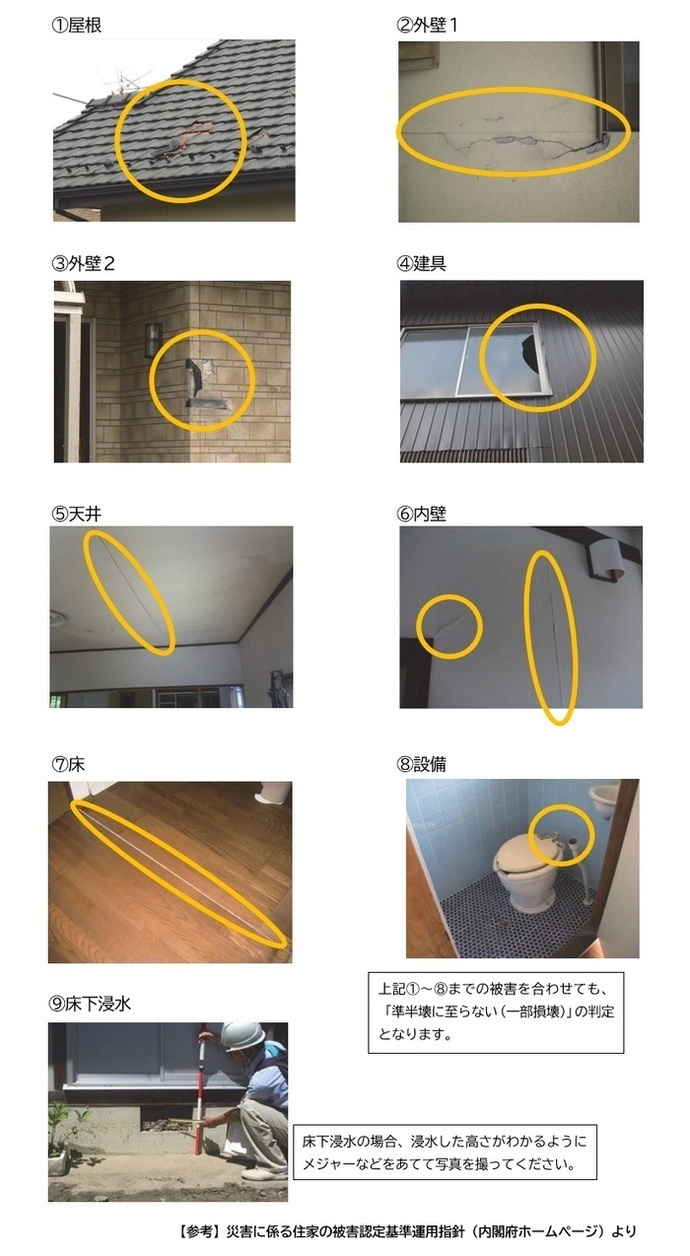

「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定の目安

- 地震の影響で、瓦の一部がずれ破損が生じた被害

- 風害の影響で壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨が吹き込み、雨漏りが発生した被害

- 大雨の影響で床下に浸水が生じた被害

- 浸水の影響で床や壁の一部に汚損やズレ、ひび割れが生じた被害

注:複数の被害が組み合わされることににより、被害の程度が大きくなる可能性があります。複数の被害が生じている場合や申請者自身が被害の程度を判断することが困難な場合は、現地での被害認定調査を活用するようにしてください。

自己判定方式による罹災証明書の申請に係る写真について

自己判定方式による罹災証明書の申請は、添付された写真により住家の被害を「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定するため、写真の添付は必ず必要です。

準半壊に至らない(一部損壊)となる被害写真(目安)

被災証明書

被災証明書は、家屋や家財、車両などが被害を受けたことや、人的被害があったことを証明するものです。

損害保険の手続きをするときなどに、家屋、家財道具、外構、車両などが被害を受けたことや人的被害を受けたことの証明が必要な場合は、こちらを申請してください。

- 注:倉庫や会社など、非住家(住家でない建物)の場合は、被災証明書を申請してください。

- 注:被災証明書は、住家の被害に係る災害救助法の適用による支援措置を受ける際にお使いになれません。

罹災(被災)届出証明書

罹災(被災)届出証明書は、家屋や家財、車両などが被害を受けたことや人的被害があったことを市に届け出たことを証明するものです。

申請書の添付書類

証明書の申請には、証明内容によって申請書のほか、状況に応じて次のような書類が必要となります。

事前に下記まで御連絡いただくなど、必要書類をご確認のうえ、申請してください。

- 被害の状況が確認できる写真(パソコンプリンター等による印刷でも可)

- 家屋など建物の被害の場合

- 建物の全景

- 表札(ない場合は不要です)

- 被害を受けたことが明らかになる写真

- 家財、外構、設備などの被害の場合

- 家財などが被害を受けたことが明らかになる写真

- 車輌の被害の場合

- ナンバープレートが写っている車両の外観

- 車検証の写し

- 車両が被害を受けたことが明らかになる写真

- 人的被害の場合

- 診断書など(詳しくは福祉推進課までお問い合わせください。

注:写真撮影については、下記の添付ファイル「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考にしてください。 - 家屋など建物の被害の場合

- 修繕等にかかる費用の見積書や明細書の写し

- 本人確認書類(本人または同一世帯の親族以外の方が申請する場合は、委任状の記入と代理人の本人確認書類が必要)。

- 必要に応じて、災害と被害との因果関係の証拠書類、状況申述書等

- 入院や海外渡航といった長期不在などの理由により、3か月を経過して「罹災証明書」または「被災証明書」の申請をされる場合は、期間内に申請できなかった理由について任意の書式で「理由書」の添付をお願いいたします。

- 注:提出していただいた書類、写真等は返却いたしません。

- 注:証明書は状況を確認のうえ、後日交付します。

申請窓口のご案内

- 郵送での申請の場合、下記の宛先に「申請書」、「上記、「申請書の添付書類」のうち該当するする書類」、「本人確認書類のコピー」を送付してください。

宛先:

350-8601 川越市元町1丁目3番地1

川越市役所福祉推進課 - 窓口での申請の場合、市役所本庁舎1階の福祉推進課窓口まで、「上記、「申請書の添付書類」のうち該当するする書類」、「本人確認書類」をお持ちください。

お問い合わせ

火災とそれ以外(風水害など)の場合で申請窓口が異なりますので御注意ください。

火災のとき

消防局(電話:049-222-0700)

風水害などのとき

福祉部福祉推進課(電話:049-224-5769)

(火災以外のときには、下記からダウンロードした申請書が利用できます。)

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉推進課 地域生活支援担当

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-5769 ファクス番号:049-225-3033

福祉部 福祉推進課 地域生活支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。