河越館跡史跡公園整備説明会当日配布資料「河越館跡の発掘調査成果」

河越館跡の発掘調査成果について

川越市教育委員会文化財保護課 平野寛之

河越館跡とは?

河越館跡は桓武平氏の流れを汲む秩父氏の一族、河越氏の居館の跡といわれ、鎌倉時代から戦国時代末までの約400年間にわたって武士の居館や寺院の境内地、合戦時の陣所として使われてきました。河越館跡のある上戸地区は奈良・平安時代には入間郡の役所が設置されており、時代を超えて地域の中心的な役割を果たしてきた場所であることがうかがえます。

河越館跡は昭和59年12月に国指定史跡となりました。史跡公園として整備するために範囲や内容を確認する調査が平成7年度から開始され、平成17年度現在、第10次の発掘調査を実施しています。以下にこれまでの発掘調査の成果をご紹介します。

1河越館跡における土地利用の移り変わり

平安時代末、上戸地区に居館を構えた河越氏は1368年の平一揆の乱で滅んだとされていますが、後に館内の持仏堂から発展したとされる常楽寺の境内地となり、15世紀末には扇谷上杉氏の河越城を攻略するため、山内上杉氏の前線基地として陣所が置かれるなど、館の跡地は後々まで再利用されました。

また、戦国時代末には河越城を占領した小田原北条氏の家臣・大導寺政繁が陣所として整備したようです。河越館跡が使用された経緯をまとめてみると、以下のように4時期にわたって繰り返し利用されたことがわかります。

第1期

河越氏の時期(12世紀後半から14世紀中頃)

第2期

常楽寺の時期(14世紀後半から15世紀後半)

第3期

山内上杉氏陣所の時期(15世紀末から16世紀初頭)

第4期

大導寺氏陣所の時期(16世紀前半以降)

2河越館跡の構造と検出された遺構について

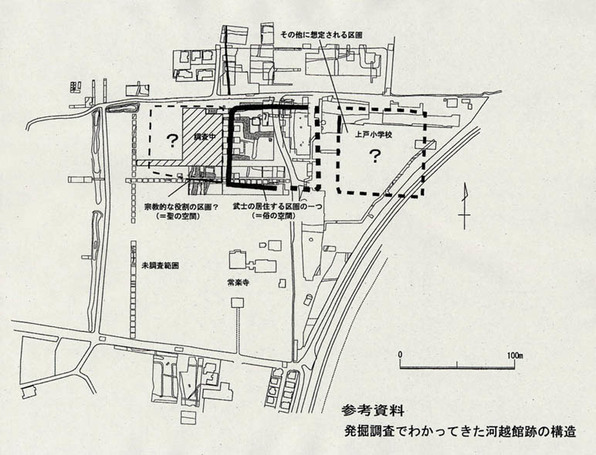

発掘調査で明らかになってきた河越氏時代の館は、堀を方形に巡らせた一辺1町(約109m)四方程度の区画(屋敷地や畑、宗教的空間など)が幾つか集まり、まとまって館としての空間を構成したものでした。

この時代の武士の館は戦国時代の城のような土塁はありませんでした。簡素な堀で区画した空間の中に母屋や厩、持仏堂などが配置されていたようで、現在の私たちから見ると非常に地味な様子になります。

河越氏の時代の遺構は、その後3つの時期にわたって跡地が利用されているため、新しい時代の遺構に壊され、全てが残っているわけではありません。そのため、建物や構造物の復元に十分な情報が得られず、一部を復元することになりました。

なお、館の中心部分も現在の上戸小学校校庭の方にあるらしいことがわかっており、最初に史跡として整備し、公開するのは全体の一部分、居住空間があったと思われる区画になります。今後の調査ではそれ以外の役割をもつ区画を明らかにして、河越館跡全体の形がわかりやすい整備を目指していきます。

3河越館跡で出土する主な遺物

権威の象徴となる焼物:中国製の青磁、白磁、青白磁など

中世には中国から多くの焼物が日本に入ってきました。碗や皿などは日常の食器として使用されましたが、白磁の四耳壷や青白磁の梅瓶・合子、天目茶碗などは、権威を象徴するステータスシンボルとして使用されており、政治的な中心となる遺跡で出土します。

茶道具類

天目茶碗、土製風炉、茶臼など

当時は茶を嗜めた階級が限られているため、僧侶や武士階級などの有力者のいた寺や武士の館から出土します。河越館跡ではステータスシンボルである中国製の天目茶碗、抹茶を作る茶臼、湯沸かしに使う風炉などが出土しています。

儀式的/宗教的な遺物

カワラケ、銅製花瓶、板石塔婆など

カワラケと呼ばれる素焼きの器は、清浄を重んじる儀式や酒宴で使用された、一回限りの使い捨ての土器です。鎌倉などを除けば領主の館などから大量に出土します。河越氏が館を構えていたころのカワラケとして、京都の王権とのつながりを意識してロクロを使わず作られた「手づくねカワラケ」が出土しており、河越氏がこの地に館を構えていた証拠と言えます。

銅製花瓶は香炉・燭台とセットとなる「三具足」という仏具です。寺院以外でも、武士の館内にあった仏間などで使用されます。

板石塔婆は「板碑」とも呼ばれる供養塔で、梵字や年号・銘文が刻まれています。河越館跡は常楽寺の寺域であった時期もあるため、こうした仏教的な信仰に関係した遺物も多く見つかっています。

日常使用される焼物

常滑焼・渥美焼(甕・鉢)、古瀬戸焼(瓶子・擂鉢・皿)、火鉢など

中世には東海地方の焼物が東日本にも流通しました。常滑焼・渥美焼は館跡などで多く出土し、古瀬戸焼の瓶子・花瓶などは、中国の焼物同様の権威を示す焼物でした。火鉢は囲炉裏を切らない高級な建物で使われるため、この場所に館跡や寺院があった証拠といえます。

その他の遺物

漆器の椀・皿など

日常的な食器であった漆器椀・皿なども少量出土しています。通常木製品は土中で腐って残らないため、稀に井戸の底などから水に浸かった状態で出土します。

おわりに

上戸地区は入間郡の役所があった古代から、河越氏が館を構えた中世にかけて、地域の中心的な役割を果たしてきました。「川越」の由来に深く関係する河越氏の館跡周辺が、時代を超えて地域の政治的な中心となってきたことは非常に重要であり、近世の城下町、そして現在の「中核市・川越」として発展してきた流れの源流が、この上戸地区にあるといえるでしょう。

郷土の発展の歴史を伝える河越館跡を史跡公園として解放し、皆様の歴史学習だけでなく、緑多い憩いの場所としてご活用いただくとともに、川越という土地に誇りを持っていただける窓口となれば幸いです。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。