川越城跡 第18次調査

調査地番

川越市郭町2丁目31番地他

調査期間

平成14年5月20日から同年8月9日まで

調査面積

約1,000平行メートル

調査の概要

(1)遺跡の立地と環境

本遺跡である川越城跡は、武蔵野台地の東北端部に位置しています。川越城は、室町時代中頃の長禄元年(1457)に築城され、以後、江戸時代の正保年間(1640年代)までの約200年間は、大規模な拡張工事は行われなかったといわれています。

築城当時の姿は、文書・絵図等の史料が現存していないため、はっきりしたことはわかっていません。ただし、江戸時代の拡張の過程を記した記録類等から、現在の本丸・二の丸等は、築城当初からの縄張りと推定されています。

今回調査を実施した場所は、その二の丸の南端部に位置しており、川越城の中でも、最も古い場所のひとつに推定されているところです。

(2)調査の概要

- 検出された主な遺構

- 堀跡 2条(中世・近世)「A区より検出」

- 堀跡 1条(中世)「B区より検出」

本丸御殿の方から博物館の方に向かって、南北に走っており、本調査区で直角に曲がって、野球場の方西に走っています。

深さは約1,8m程で、底は平らです。法の角度は、非常に急です。

- 出土した主な遺物

- 軒丸瓦片等「A区堀跡より出土」

- 陶磁器片等「同上」

- カワラケ片「B区堀跡より出土」

完形のものは少なく、ほとんどが割れています。そして、同時期に大量に、堀に投棄されたものと考えられます。 - 板碑片「B区堀跡より出土」(大永五年銘阿弥陀三尊種子板碑)

大永5年(1525)の銘が刻まれています。また種子に、金箔がわずかに付着しています。

今回特にB区から検出された主な遺構・遺物は、15から16世紀頃、つまり、扇谷上杉氏や後北条氏時代に関連するものと思われます。

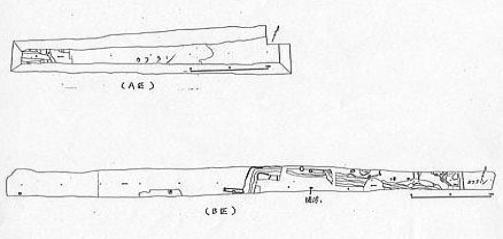

堀跡左:B区より検出された中世の堀跡と思われます。ほぼ直角に曲がっています。

右:B区で検出された堀跡です。この土層図からカワラケが大量に、そして同時期に投棄されたことがわかります。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。