南大塚古墳群(第2次調査)

所在地

川越市大字豊田本2141ほか

調査期間

平成15年1月8日から7月30日

調査面積

3,292平行メートル

調査原因

宅地造成及び道路建設

調査の概要

南大塚古墳群は川越市街地の南西部、入間川の支流である新河岸川(旧赤間川)右岸の台地縁辺部にある古墳時代後期(6・7世紀)の古墳群である。今回の調査では、5号・7号・8号の3基の古墳が調査され、南大塚古墳群の様相がさらに明らかになってきた。特に大きな成果として、銀象嵌の刀装具が発見されたことと、鴻巣市生出塚埴輪窯跡群産の円筒埴輪が新たに確認され、その一部が国立歴史民俗博物館にも展示されている市川市山倉古墳出土埴輪と同一工人による可能性が高いことが突き止められたことが上げられる。

- 5号墳(6世紀後葉)

墳丘径28.5m、高さ1.5mの円墳。埋葬主体部は簡易な粘土槨による木棺直葬。古くに盗掘されるが、主体部付近から鉄刀2点、家形埴輪片が周溝から人物埴輪片出土。周溝外縁部からいわゆる埴輪棺と呼ばれる円筒埴輪を合せ口にした土坑を検出。 - 7号墳(6世紀中頃)

墳丘径25.5m、高さ1.3mの円墳。埋葬主体部は両袖型の横穴式石室。盗掘により石室の石及び遺物はなし。中世に再び盛土され塚として転用された可能性がある。 - 8号墳(7世紀前葉から中葉)

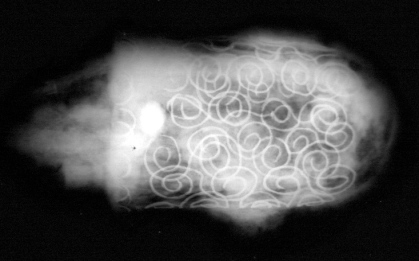

墳丘径約27mの円墳。埋葬主体部は両袖型の横穴式石室。石室は、やはり盗掘を受けているが棺床面の石や奥壁、天井石の一部は残る。副葬品は盗掘を免れた鉄刀、刀装具、装身具の耳環が出土。特に銀象嵌された刀の柄頭は注目される。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 史跡担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。