県指定有形民俗文化財 川越氷川祭山車 付 絵馬一枚絵巻一巻

- 名称

- 川越氷川祭山車 付絵馬一枚絵巻一巻

- よみ

-

かわごえひかわまつりだし つけたりえまいちまいえまきいっかん

- 種別

- 県指定民俗文化財・有形民俗文化財

- 員数

- 1枚1巻

- 所在地

- 郭町2-30-1 川越市立博物館

- 指定年月日

-

昭和43年3月29日

- 所有者

- 川越氷川神社

- 文化財の概要

-

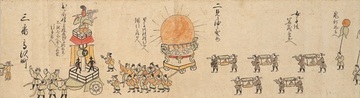

川越氷川祭礼絵馬は、天保15年(1844)に川越氷川神社本殿改築の上棟式を祝って、鳶連中が奉納した大絵馬である。絵師は渡辺雪渓で、十ヶ町の山車が勢揃いした様子を、各町内の役員、鳶職、囃子連中とともに描いている。

川越氷川祭礼絵巻は、大祭であった文政9年(1826)の祭礼行列を描いたもので、幅15センチメートル、全長18.55m。作者は江野楳雪(伝)で、神幸祭を先頭に十ヶ町の山車と、屋台、練物、曳物などの附祭を余すことなく描いている。

なお氷川祭の山車は、時代とともに大きく変化してきた。氷川祭を描いた最古の絵画資料である氷川祭礼絵巻(ニューヨーク・パブリック・ライブラリー所蔵)は、享保年間(1716ー36)の成立と考えられ、十ヶ町の山車はすべて四角形の箱を台にして4人で担ぐ形である。箱には棹を立てて、上部には町内を象徴する作り物がつく形に描かれている。文政9年の川越氷川祭礼絵巻では、担ぐ形の山車のほか、一本柱型など様々な形態の山車が登場し、さらに天保15年の川越氷川祭礼絵馬では、車つきで一本柱型の上部に高欄がつき、その上に山車人形が乗る形態に統一されている。その後、文久2年(1862)に志義町(現仲町)が初めて二重鉾型の山車を建造して以来、三輪または四輪の車がついたせいご台の上に、囃子台と二重鉾を組む山車が主流となり、現在県指定の山車はほとんどがこの形である。山車人形はそれぞれの町内ごとに特徴があり、人形の名称で山車を呼ぶことが多い。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086

教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。