川越市の歴史 近世

川越藩と歴代藩主

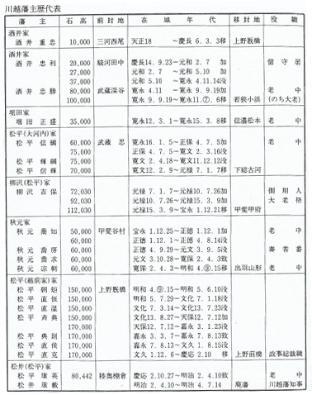

天正18年(1590)、徳川家康は駿府から江戸城に移り、関東地方は、徳川氏による支配が始まりました。川越城は家康の重臣酒井重忠が1万石で配置され、ここに川越藩の基礎が成立しました。重忠以後の藩主は、松平信綱や柳沢吉保を始め8家21人にのぼり、いずれも親藩・譜代大名で占められていました。また彼らの多くは、大老や老中・側用人等、幕政を担う重臣でした。

- 東照大権現像(重要美術品):川越市立博物館所蔵

- 酒井重忠画像(複製品):川越市立博物館所蔵

- 川越藩主歴代表:川越市立博物館発行『常設展示図録』70ページより引用)

川越城と城下町の整備

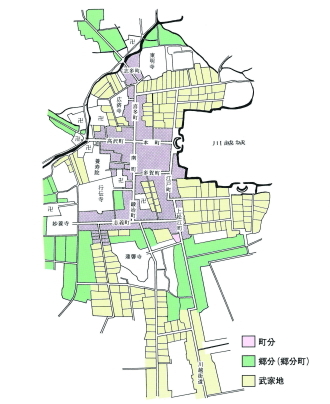

城と城下町は、寛永15年(1638)の大火後に藩主となった松平信綱によって本格的な整備が行われました。西側に曲輪を拡張し、富士見櫓等3つの櫓や13の門を備え、本丸、二ノ丸、三ノ丸、八幡曲輪に田曲輪、西曲輪等を加え、約326,000平方メートル余となる近世城郭にふさわしい姿となりました。城下町は、「町割」と呼ばれる都市計画によって整備されました。それは、武家地、町人地、寺社地と、身分によって居住する区域を定めるものでした。武家地は城の南北と、川越街道沿いを中心に配置されました。町人地は、「札の辻」を中心とするメインストリートを中心に展開し、商人地の上五ヶ町と職人地の下五ヶ町の十ヶ町、及び四つの門前町から構成されました。寺社地の多くは、城下の西側に配置されました。こうした城と城下町は承応年間(1652~55)頃までには完成し、幕末まで踏襲されました。

新河岸川舟運

城下町の整備に伴い、城下町商業が発達しました。城下は領内の農産物や特産品の集散地として、また江戸からの物資の集散地として発展しました。この川越と江戸との物資輸送に、新河岸川による舟運が利用されました。川岸に河岸場が開設され、そこに農産物等様々な品物を扱う河岸問屋が成立しました。新河岸舟運は時代が下るに従って繁昌し、城下町商業の繁栄を支えました。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

川越市役所

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表ファクス番号)