下水道全体計画変更について

下水道全体計画の変更について

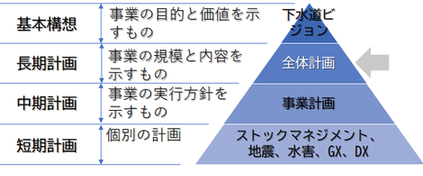

下水道全体計画とは

下水道全体計画は、市の都市計画との整合を図り、今後20年から30年後の目指すべき基本的な方向性を定めるもので、将来人口や社会情勢を踏まえた長期的な計画として作成されるものです。このたび、市では国による生活排水処理の水洗化に関する方針の見直しや、人口減少社会の到来などから「生活排水処理基本計画」を改訂したため、下水道全体計画の変更に至りました。

下水道事業の規模を定める条例を改正しました。

下水道全体計画は経営の規模として市の条例に定めていることから、このたび「川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例」の改正(令和6年9月市議会)を行いました。

|

経営の規模 |

現 行 |

改正後 |

減少率 |

|---|---|---|---|

| 処理人口(人) |

310,700 |

292,400 |

5.9% |

|

1日最大計画汚水量 (立方メートル) |

155,100 |

129,790 |

16.3% |

|

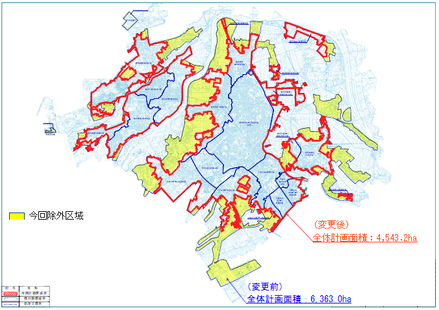

計画面積(ヘクタール) |

6,363.0 |

4,543.2 |

28.6% |

計画区域外となった地区への対応

合併浄化槽利用による生活排水処理の促進について、関係する環境部、建設部と連携して取り組みます。

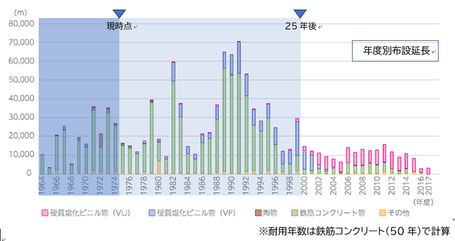

今後の下水道事業は、普及率を高める「建設・拡張」から、将来にわたり安全安心を提供するための「維持・管理」へ移行します。

市内における公共下水道人口普及率は87%を超えていますが、下水道管渠の老朽化は深刻であり、今後25年で全延長の約8割が標準耐用年数を迎えることになるため、今後は現存する施設の状態監視による保全・更新(ストックマネジメント)により、老朽化を起因とする道路陥没事故を未然に防ぐことや、大規模地震や水害などの災害対策を行い、市民の安心と安全を将来にわたって提供していくことが最も重要となっています。

公共下水道の整備について

令和7年4月1日の条例施行日以後、現在事業進行中の一部区域を除き、原則として新たな下水道の整備は行いません。また、自費で下水道に接続する場合も区域内に限定されます。(「生活排水処理基本計画」に基づく区域の決定)ただし、市街化区域の拡大など、公共の利益が見込まれる施設の立地や企業誘致などによる十分な投資効果が認められる場合は除きます。

下水道施設の強靭化について

老朽管の更新や大規模地震、集中豪雨など、多発する自然災害に対応するため、下水道施設の耐震・耐水化や非常時における機能不全を回避するための冗長化、浸水対策など、市民の安全を守るため、下水道施設の強靭化を推進します。また、内水ハザードマップ(水害ハザードマップ)などの周知と活用により、市民の皆様へ自助共助のための情報発信を随時行ってまいります。

下水道事業を取り巻く環境の変化など、更に詳しい内容を知りたい方は以下も併せてご覧ください。

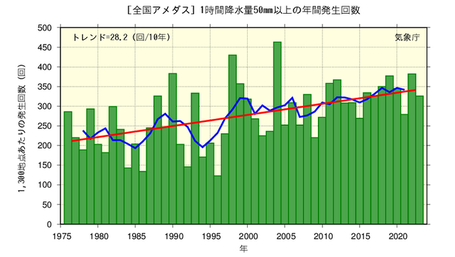

下水道事業が直面する課題_水災害

1時間当たり50ミリを超える降雨の発生回数は年々増加しており、直近10年間(2014~2023年)の年間平均発生回数(約330回)は、統計期間の最初の10年間(1976~1985年)の年間平均発生回数(約226回)と比べて約1.5倍に増加しています。

下水道事業が直面する課題_大規模な地震

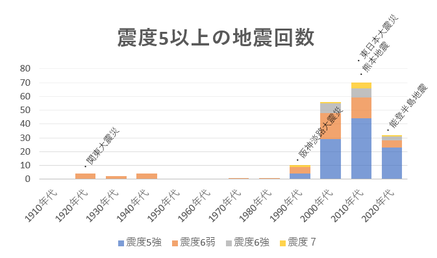

東日本大震災や熊本地震、能登半島地震など、震度5強以上の地震発生回数は、1990年以降大きく増加しており、災害時においてライフラインとなる下水道施設の耐震化は急務となっています。

下水道事業が直面する課題_経営基盤の変化

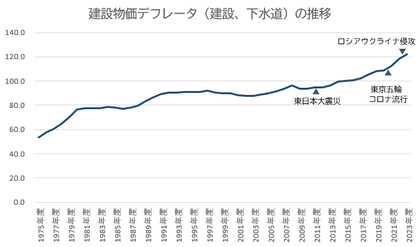

近年、建設業界における人件費や資材価格は大きく上昇しており、特に東日本大震災発生以後は東京オリンピックの開催や、ロシアのウクライナ侵攻、新型コロナウイルスの世界的流行になどを受け、国の指標である建設物価デフレータの値は現在大きく上昇しています。(概ね1.3倍)今後の人口減少が見込まれる中、安定的な経営基盤の確立は下水道事業の重要な課題となっており、効率的な事業運営は必要不可欠です。

※建設物価デフレーター:建設物価デフレーターとは、建設工事に係る「名目工事費額」を基準年度の「実質額」に変換するための指標です。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 事業計画課 下水道計画担当

〒350-0054 川越市三久保町20番地10

電話番号:049-223-0332 ファクス番号:049-223-3078

上下水道局 事業計画課 下水道計画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。