熱中症を予防しよう!

熱中症とは

高温多湿な環境に、からだが適応できないことで生じる、様々な症状のことです。

病態が進行すると、死に至る可能性がありますが、予防方法を知り、それを実践することで防ぐことができます。

熱中症を引き起こす条件

環境

- 気温が高い

- 湿度が高い

- 風が弱い

- 日差しが強い

- 急に暑くなる日

- 閉め切った室内

- エアコンがない

- 熱波の到来

からだ

- 高齢者、乳幼児

- 持病(心臓病、糖尿病など)

- 低栄養状態

- 脱水状態

- 体調不良(二日酔い、寝不足など)

行動

- 激しい運動

- なれない運動

- 長時間の屋外作業

- 水分補給がしにくい

「変わり目脱水」に注意!

季節の変わり目

ゴールデンウィーク明けの急に気温が上昇した日や、梅雨時期の湿度の高い日は、暑さにからだが慣れておらず、熱中症のリスクが高まります。

生活の変わり目

新入生や新入社員は、慣れない活動や作業で無理をしやすく、熱中症になるリスクが高くなります。周囲の人は気にかけ、無理なく行動できる環境、雰囲気を作るように心がけましょう。

暑さ指数(WBGT)を参考にしましょう

暑さ指数(WBGT)とは

単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。

暑さ指数(WBGT)は、人体の熱収支に与える影響の大きい(1)湿度、(2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、(3)気温の3つを取り入れた指標です。労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。

暑さ指数に応じた注意事項等

|

暑さ指数 |

注意すべき生活活動の目安 |

日常生活における注意事項 |

熱中症予防運動指針 |

|---|---|---|---|

| 危険 31以上 |

すべての生活活動でおこる危険性 |

|

運動は原則中止

|

| 厳重警戒 28以上 31未満 |

すべての生活活動でおこる危険性 | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | 厳重警戒

|

| 警戒 25以上 28未満 |

中等度以上の生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 | 警戒

|

| 注意 25未満 |

強い生活活動でおこる危険性 | 一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 | 注意

|

熱中症環境保健マニュアル2022より抜粋

環境省熱中症予防情報サイトにて、暑さ指数(WBGT)を公表しています。これらの情報を随時確認し、熱中症予防の参考にしましょう。

熱中症の症状と重症度

| 分類 | 症状 |

|---|---|

| 初期症状 |

|

| 重症になる手前 |

|

| 危険な状態 |

|

熱中症は予防できます!

熱中症は予防方法を知っていれば防ぐことができます。

予防のポイント

暑さを避けましょう

- 感染予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、室温が28℃を超えないよう。エアコンの設定をこまめに調整しましょう。(エアコンの設定温度を28℃にすると、換気等により室温が28℃を超える可能性が高いため)

- 暑い日や時間帯は無理をせず、涼しい服装にしましょう。

暑さに備えた身体作りをしましょう

- 暑くなる季節より前から、適度な運動等で汗をかき、暑さに慣れましょう。

- 水分補給を忘れずに、無理のない範囲で行いましょう。

のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう

- のどが渇く前に、こまめに水分補給しましょう。(1日あたり1.2リットルを目安に)

- 大量に汗をかいた時は、塩分も忘れずに補給しましょう。

日頃から健康管理をしましょう。

- 日頃から体温測定や健康チェックをしましょう。

- 体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養しましょう。

周りの人にも気を配りましょう

声をかけ合い、みんなで熱中症を予防しましょう。

少しでも「おかしい」と思ったら病院へ行きましょう

熱中症は静かに、時に急激に進行します。少しでも異変を感じたら、我慢せず医療機関を受診しましょう。

高齢者の方はご注意を!

昨年の熱中症による救急搬送者(川越市内)は、高齢者が半数以上を占めています。高齢者は特に注意をしましょう。

-

熱中症予防の合言葉は「さ・い・た・ま」(外部リンク)

熱中症予防「さ・い・た・ま」のチラシがダウンロードできます。

目につく場所に貼るなどしてご活用ください。 -

ふだんから運動しましょう(外部リンク)

内容:レベル別の簡単にできる運動

目的:ふだんから運動をすることで筋力アップにつながり、自律神経の向上や汗をかきやすい体づくりが期待できる。また、暑くなる前から無理のない範囲で運動を続けることで暑熱順化(体が暑さに慣れること)が進む。 -

食事から熱中症を予防しましょう(外部リンク)

内容:ふだんから気を付けたい水分や食事の摂り方、自宅でどなたでも簡単にできる料理紹介

目的:脱水症状が起こりやすい高齢者の脱水を防ぐ。

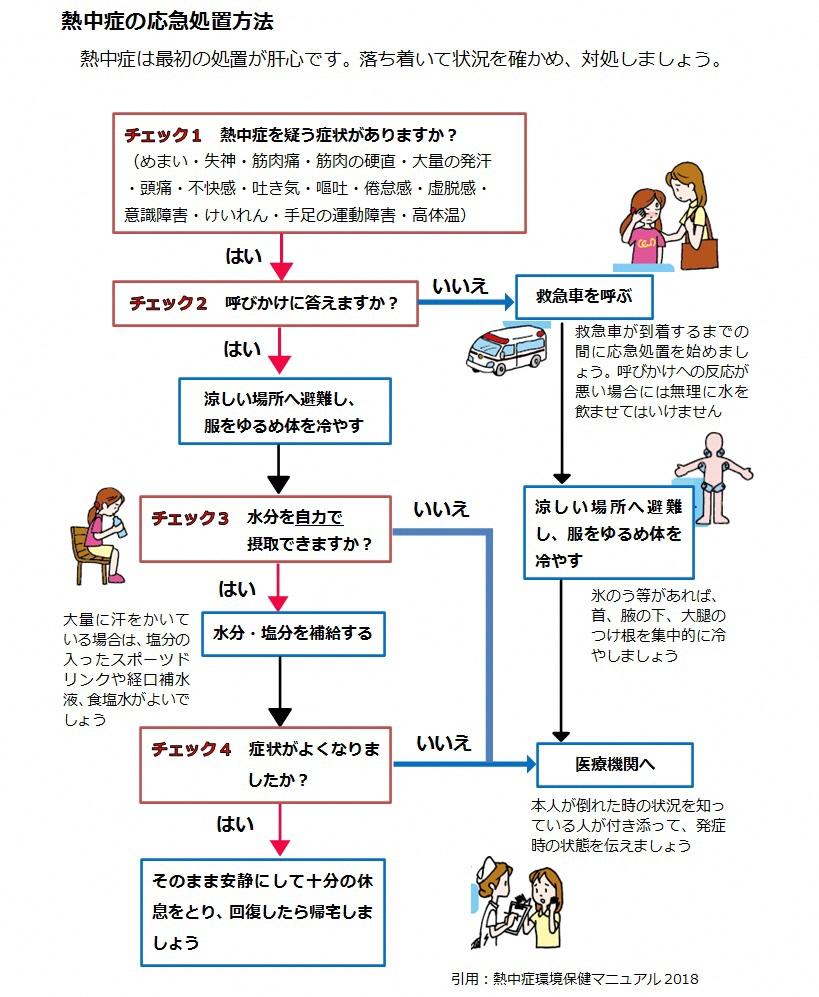

熱中症かも!と思った時の応急処置方法

1.涼しい場所への移動

風通しの日陰や、できればクーラーのきいている室内へ避難させましょう。

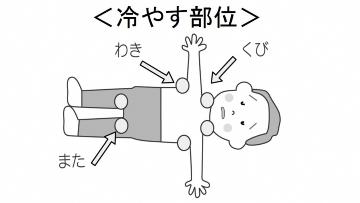

2.身体を冷やす

衣服を脱がせて、水をかけ、うちわなどであおいで身体を冷やしましょう。保冷剤などがあれば、首、脇の下、足の付け根(股関節部)に当てて冷やすことも有効です。

3.水分・塩分の補給

大量に発汗があった場合は、汗で失われた塩分も適切に補える経口補水液やスポーツドリンクなどを飲ませましょう。ただし、水分補給は意識がはっきりしている場合のみです。

4.医療機関へ運ぶ

自力で水分の摂取ができないときは、緊急で医療機関に搬送することが最優先の対処法です。

対象者別チラシ・ポスター等ダウンロード(健康づくり支援課作成)

-

一般向けチラシ (PDF 910.5KB)

-

高齢者向けチラシ (PDF 917.8KB)

-

子ども向けチラシ (PDF 918.4KB)

-

乳幼児の保護者向けチラシ (PDF 894.5KB)

-

熱中症ポスター (PDF 618.0KB)

-

暑さに負けないお手軽レシピ (PDF 302.0KB)

-

尿の色で脱水チェック (PDF 801.8KB)

外国語版リーフレット(厚生労働省作成)

熱中症普及啓発資料(国作成)

-

「熱中症が増えています」 (PDF 1.0MB)

-

「エアコンが使用できないときの熱中症予防」 (PDF 1.0MB)

-

「災害時の熱中症予防」 (PDF 881.3KB)

-

「職場における熱中症対策の強化について」 (PDF 1.4MB)

外部リンク

-

環境省熱中症予防情報サイト(外部リンク)

-

熱中症環境保健マニュアル2022(外部リンク)

-

熱中症予防 声かけプロジェクト(外部リンク)

-

熱中症ゼロへ(外部リンク)

-

職場における熱中症対策(厚生労働省埼玉労働局)(外部リンク)

-

(英訳資料)日本の熱中症(外部リンク)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話番号:049-229-4121 ファクス番号:049-225-1291

保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。