児童扶養手当

最終更新日:2024年3月26日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

手当を受けることができる方

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。または、20歳未満で心身に一定の程度の障害がある者)を監護している父又は母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。

- 父母が婚姻を解消した児童

- 父又は母が死亡した児童

- 父又は母に一定の障害がある児童

- 父又は母の生死が明らかでない児童

- 父又は母に1年以上遺棄されている児童

- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

- 母が婚姻によらないで生まれた児童

- 父母とも不明である児童

- 父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。

手当を受けられない場合

- 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合を含みます)

- 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき

- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

- 児童が里親に委託されているとき

手当額

| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |

|---|---|---|

| 1人 | 月額45,500円 | 所得に応じ月額10,740円から45,490円 |

| 2人 | 月額56,250円 | 児童1人の場合の月額に5,380円から10,740円を加算した額 |

3人以上 |

児童2人の場合の月額に1人につき6,450円を加算した額 | 児童2人の場合の月額に |

支払回数と支給月

- 支払回数:年6回(2か月分ずつ)

- 支給月:11月・1月・3月・5月・7月・9月

- 手当は原則として、支給月の11日に前月分までが支給されます(11日が土日祝日の場合、直前の平日となります)。

令和6年度の支給について

| 支給月 | 支給対象月 | 内訳 | 所得審査 |

|---|---|---|---|

| 令和6年5月期 | 令和6年3月・4月 | 2か月分 |

令和4年中所得 |

令和6年7月期 |

令和6年5月・6月 |

2か月分 |

令和4年中所得 |

令和6年9月期 |

令和6年7月・8月 |

2か月分 |

令和4年中所得 |

令和6年11月期 |

令和6年9月・10月 |

2か月分 |

令和4年中所得 |

令和7年1月期 |

令和6年11月・12月 |

2か月分 |

令和5年中所得 |

令和7年3月期 |

令和7年1月・2月 |

2か月分 |

令和5年中所得 |

- 8月の現況届の提出により、翌年1月期支給分から手当額の変更を行います。現況届の提出がないと翌年1月期の振り込みができませんので、ご注意ください。

一部支給停止

支給開始から5年又は支給要件を満たしてから7年等を経過すると、手当額が減額(約2分の1が支給停止)の対象になります。ただし、就業中や就職活動中などの場合は、確認書類の提出により一部支給停止の適用除外となり、減額されません。対象者の方には、関係書類を一式送付しておりますので、提出期限までにご自身の状況に該当する書類をご提出ください。

所得制限

受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系血族、兄弟姉妹など)の所得により、手当額の支給に制限があります。

所得制限額

年間の所得が、次の表以上の場合は、一部支給または全部支給停止となります。

| 扶養人数 | 本人 | 配偶者、扶養義務者 孤児などの養育者 |

|

|---|---|---|---|

| 全部支給 | 一部支給 | ||

| 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |

| 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |

| 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |

| 3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |

| 4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |

| 5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |

※表中の扶養人数欄は所得審査対象年における所得税法上の扶養人数になります。

- 所得とは→給与所得のみの方は所得審査対象年における源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしている方は申告書の所得金額の合計額が目安となります(上記以外にも土地・建物の一時的な譲渡所得など、この制度で所得として扱うものがあります)。

- 所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

- 受給資格者は毎年8月に現況届の提出が必要です。

- 養育費は所得審査対象年において受領した額の8割が所得に加算されて審査となります。

手続き(新規認定請求)

手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。

こども家庭課(市役所本庁舎3階)に次の書類を持参して、請求者本人が認定請求を行ってください。各市民センター、川越駅西口連絡所では受付を行っていません。

なお、手当は請求した月の翌月分から支給対象となります。

- 請求者と児童の戸籍謄本(発行日が認定請求する日から一ヶ月以内のもの。離婚の場合は離婚日記載のもの)

※離婚後、すぐに戸籍謄本が発行できない場合、離婚届の受理証明書を提出することで、認定請求ができます。

ただし、後日戸籍謄本の提出が必要です。

- 振込先口座がわかるもの(請求者名義のみ)

- 公的年金等の受給状況がわかるもの(父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給している場合)

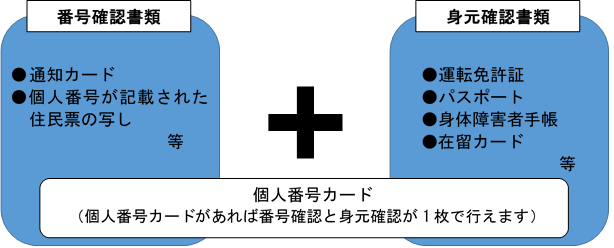

- 個人番号確認書類

- 本人確認書類

※その他、認定事由や世帯の状況により上記以外にも必要となる書類がある場合がございます。

あらかじめこども家庭課までご相談ください。

その他の手続き

この他に住所の変更、氏名の変更、婚姻(事実婚等を含む)による資格喪失及び公的年金を受給できるようになったときなど、各種届出が必要となります。

マイナンバー制度が始まりました

番号確認・身元確認にご協力をお願いします。

マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行いますので、次の書類等をそれぞれ忘れずにご持参ください。

※個人番号カードの交付には申請が必要です。

お問い合わせ

こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話番号:049-224-5821(直通)

ファクス:049-225-5218