○川越市上下水道局文書管理規程

平成14年3月12日

水道部管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配布(第8条―第10条)

第3章 文書の処理(第11条―第29条)

第4章 文書の整理

第1節 通則(第30条)

第2節 未完結文書及び完結文書の整理(第31条―第35条)

第3節 保管文書の整理(第36条―第43条)

第4節 保存文書の整理(第44条―第49条)

第5節 電子文書の整理(第50条・第51条)

第5章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書事務を適正かつ円滑に執行するため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 文書 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記録されたもの及び電子文書をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 課 川越市上下水道局組織規程(平成15年上下水道局管理規程第1号)第2条に規定する課及び上下水道管理センターをいう。

(4) 課長 課の長をいう。

(5) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁、保管等の事務を総合的に行う情報処理システムをいう。

(6) 業務用情報処理システム 前号に掲げるものを除き、電子計算機を用いて、特定の業務における文書の収受、起案、決裁、保管等の事務を行う情報処理システムをいう。

(平15(上)管規程9・平15(上)管規程20・平28(上)管規程4・令6(上)管規程16・令7(上)管規程1・一部改正)

(文書の取扱いの原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

2 文書の収受、起案、決裁、保管等の事務の処理は、原則として文書管理システムにより行わなければならない。

(令6(上)管規程16・令7(上)管規程1・一部改正)

(課長の職責)

第4条 課長は、常に所属の職員を文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように、事務処理の促進を図らなければならない。

(総務企画課長の職責)

第5条 総務企画課長は、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように、常に文書事務に関し必要な調査を行い、並びにその指導及び改善に努めなければならない。

(平15(上)管規程9・平28(上)管規程4・一部改正)

(文書主任)

第6条 各課に文書主任を置き、庶務を担当するグループのリーダー又はこれに相当する者(以下この項において「庶務担当リーダー等」という。)をもって充てる。この場合において、庶務担当リーダー等が欠けたときは、課長が指定する者をもって文書主任に充てる。

2 文書主任は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書の収受、配布及び施行の指導に関すること。

(2) 文書の整理、保存及び廃棄の指導に関すること。

(3) 文書の引継ぎに関すること。

(4) 起案文書の形式審査に関すること。

(5) 電子文書の受信及び送信の指導に関すること。

(6) 文書管理システムの利用の指導に関すること。

3 文書主任は、市長の事務部局の開催する研修等の諸行事には、参加するように努めるものとする。

4 課長は、必要と認めるときは、文書主任補助者を置くことができる。

(平15(上)管規程20・平19(上)管規程5・令6(上)管規程16・令7(上)管規程1・一部改正)

(文書主任会議)

第7条 総務企画課長は、必要があるときは、文書主任会議を招集し、文書事務に係る連絡調整を図らなければならない。

(平15(上)管規程9・平15(上)管規程20・平28(上)管規程4・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領及び配布の手続)

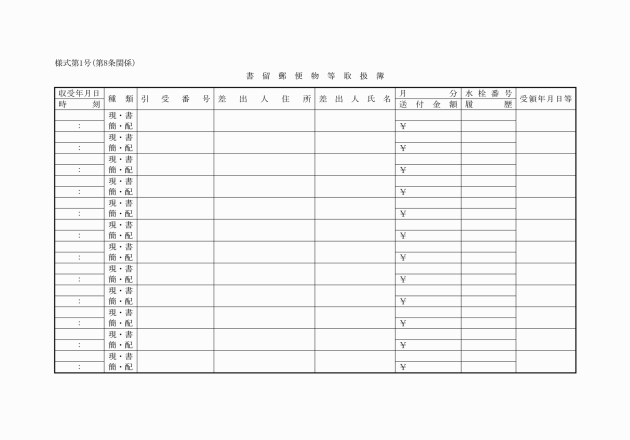

第8条 総務企画課長は、総務企画課に到着した文書(電子文書を除く。以下この章及び第4章において同じ。)又は郵便物(現金書留郵便物によるものを除く。以下この項において同じ。)を、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は、総務企画課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封しないで主務課に配布すること。

(2) 書留とされている郵便物は、開封しないで、書留郵便物等取扱簿(様式第1号)に所要事項を記入し、主務課に配布すること。この場合において、特別送達として取り扱われる郵便物については、封筒の余白に到着の日時を明記し、受領担当者が署名又は押印をすること。

2 現金書留郵便物は、給水サービス課長が処理するものとする。

3 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでないときは、総務企画課長が各課長と協議して配布すべき課を定めるものとする。

4 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は総務企画課長若しくは主務課長が受領することを適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領するものとする。

(平15(上)管規程9・平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・令6(上)管規程16・令7(上)管規程1・一部改正)

(主務課における収受等の手続)

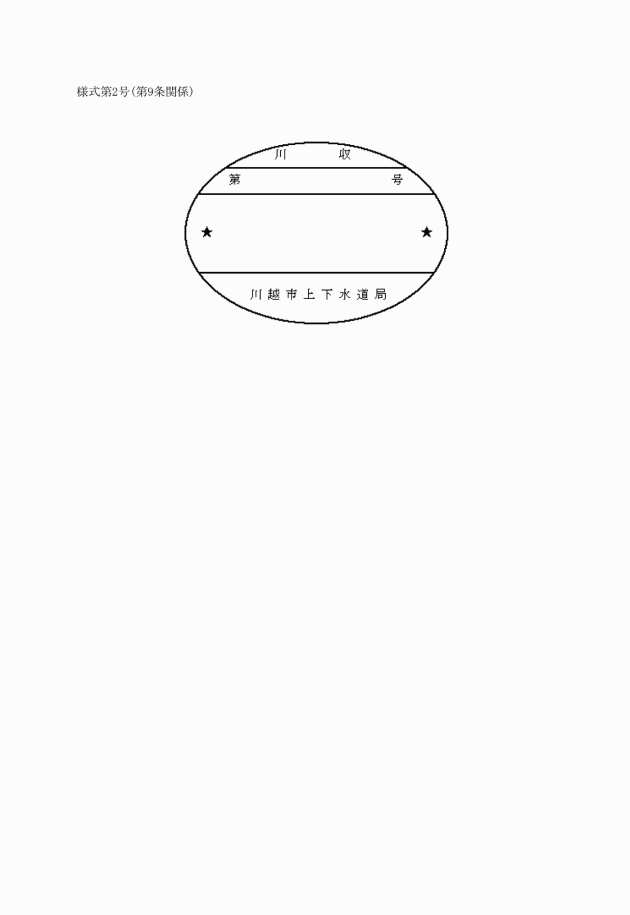

第9条 配布を受けた文書及び主務課に直接到達した文書は、開封し、当該文書の余白に収受印(様式第2号)を押さなければならない。ただし、刊行物、ポスターその他の文書で、主務課長が指定したものについては、この限りでない。

2 前項の規定により収受印を押した文書は、文書管理システムによる収受の登録(以下「収受登録」という。)を行わなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 業務用情報処理システムによる収受の登録をする文書

(2) 内容が軽易であって、収受登録を行う必要がないと主務課長が認める文書

(3) 主務課長が、総務企画課長と協議の上、収受登録を行うことが性質上困難であると認める文書

3 前2項の規定にかかわらず、主務課長は、直接主務課に提出される申請書、届書等で、大量に処理する文書にあっては、当該文書の処理方法を別に定めることができる。

4 配布を受けた文書の中に、その所管に属さないものがある場合において、主務課が明らかなときは直ちに転送し、主務課が明らかでないときは直ちに総務企画課に返付するものとする。

(平15(上)管規程9・平15(上)管規程20・平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・令7(上)管規程1・一部改正)

(電子文書の受信等)

第10条 電子文書は、電気通信回線を利用して受信することができる。

(平15(上)管規程20・追加、平28(上)管規程4・令6(上)管規程16・令7(上)管規程1・一部改正)

第3章 文書の処理

(処理の原則)

第11条 文書は、全て主務課長が中心となり主務課の担当者において速やかに処理しなければならない。

2 文書を収受したときは、軽易な内容の文書であらかじめ主務課長が指定したものを除き、直ちに主務課長に必要な指示を受けるものとする。

3 主務課長は、局長以上の決裁又は専決を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ当該文書を決裁権者又は専決権者の閲覧に供するものとする。

4 起案は、余裕をもって行い、必要な審議、審査その他の事案決定に対する関与が行われる機会を失わないように努めなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第10条繰下・一部改正、令6(上)管規程16・令7(上)管規程1・一部改正)

(供覧)

第12条 文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものであるときは、当該文書が供覧によって完結するものである旨を明らかにする措置を講じ、関係者に供覧するものとする。

2 文書が、起案による処理に着手する前に供覧する必要のあるもの又は陳情等でその内容により早急に処理することができないものであるときは、処理の方針等を付記した上で、関係者に供覧するものとする。

(平15(上)管規程20・令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第13条繰上・一部改正)

(文書の作成)

第13条 文書の作成は、川越市公文例規程(平成6年訓令第1号。以下「公文例規程」という。)の規定の例によるものとする。

(令7(上)管規程1・旧第14条繰上)

(即日起案の原則)

第14条 起案は、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要するときは、あらかじめ、課長の承認を得るものとする。

(令7(上)管規程1・旧第15条繰上)

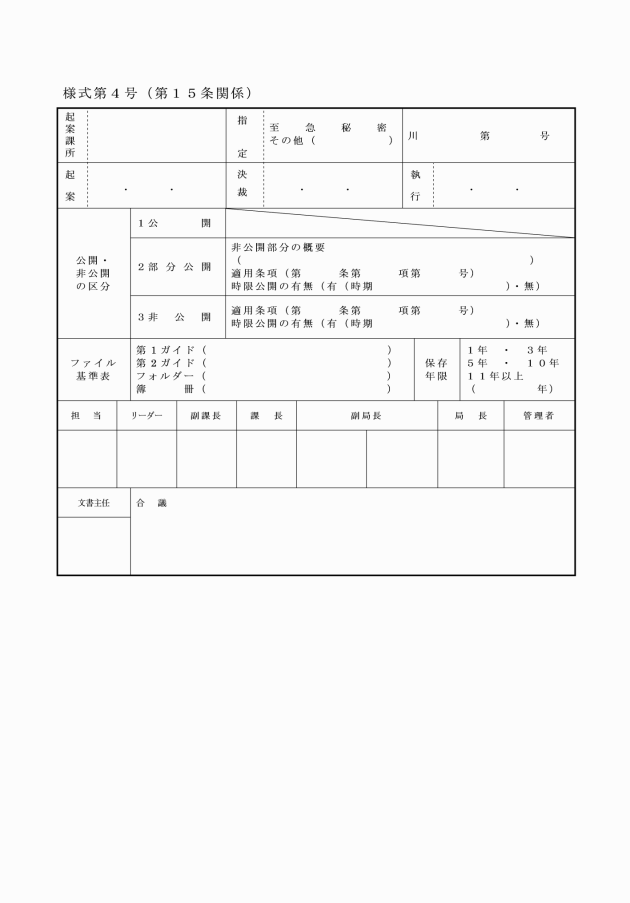

(起案)

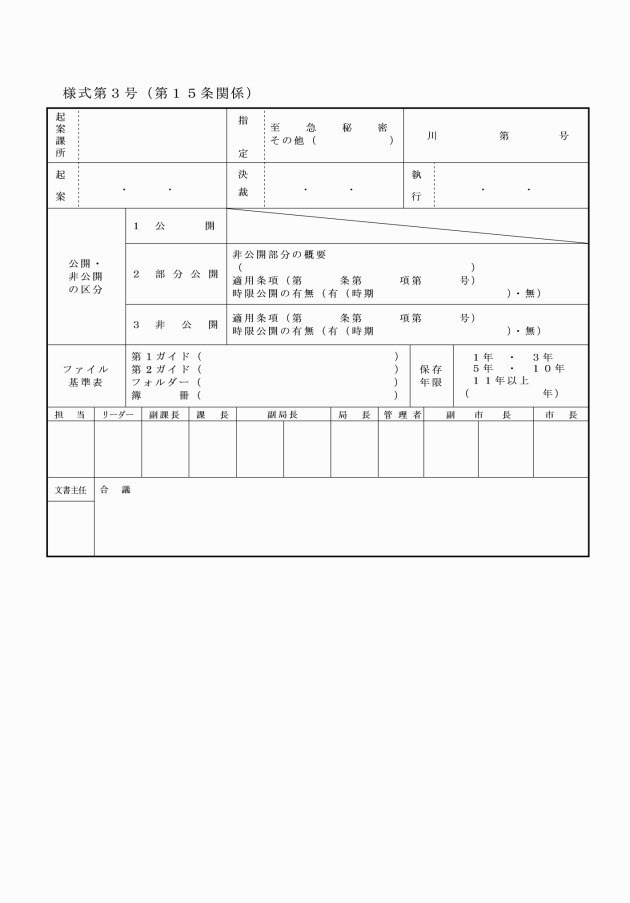

第15条 起案は、文書管理システムにより行わなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 業務用情報処理システムにより起案する文書

(2) 内容が軽易であって、文書管理システムによる起案を行う必要がないと主務課長が認める文書

(3) 主務課長が、総務企画課長と協議の上、文書管理システムによる起案を行うことが性質上困難であると認める文書

(令7(上)管規程1・追加)

第16条 起案は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 用字、用語、文体及び形式は、川越市公文例規程(平成6年訓令第1号)の規定の例によること。

(2) 至急、秘密その他特別の取扱いを要するものは、その旨を明らかにする措置を講ずること。

(3) 起案の理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。ただし、定例又は軽易なものにあっては、この限りでない。

(令7(上)管規程1・全改)

(回議)

第17条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議をしなければならない。

(令7(上)管規程1・旧第18条繰上)

(合議)

第18条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は、当該起案文書を、関係する課長その他必要な職員に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合においては、主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付しておかなければならない。

3 第1項の合議は、主務課長を経て行うものとする。ただし、課長専決により処理される場合にあっては、当該起案文書に必要な合議を経た後に主務課長による決裁を受けなければならない。

4 前条の規定は、合議の場合について準用する。

(平15(上)管規程20・平28(上)管規程4・一部改正、令7(上)管規程1・旧第19条繰上)

(回議及び合議をするときの注意すべき事項)

第19条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。

2 川越市上下水道局事務決裁規程(平成15年上下水道局管理規程第3号)第10条の規定により起案文書を代決するときは、当該起案文書を代決し、代決後に上司の閲覧に供する旨を明らかにする措置を講じなければならない。

3 起案文書の内容が秘密を要するものである場合は、その内容が他に漏れないような措置を講じなければならない。

4 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、主務課長は、速やかに回議を得た局長又は合議を得た課長にその旨を通知しなければならない。

(平15(上)管規程9・平15(上)管規程20・平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第20条繰上・一部改正)

(文書主任の審査)

第20条 局長以上の決裁を要する起案文書(業務用情報処理システムによるものは除く。)は、主務課長の回議を受ける前に、文書主任の審査を受けなければならない。

(平28(上)管規程4・令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第21条繰上・一部改正)

(総務企画課長の審査)

第21条 次に掲げる起案文書は、総務企画課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、上下水道局管理規程及び告示

(2) 議会に提出する文書

(3) 専決処分

(4) 法令及び例規の解釈並びに運用の方法

(5) その他市長又は上下水道事業管理者の決裁を要する文書で重要又は異例なもの

(平15(上)管規程9・平15(上)管規程20・平28(上)管規程4・一部改正、令7(上)管規程1・旧第22条繰上・一部改正)

(施行文書の記号及び番号)

第22条 指令について作成する令達文書(以下この条及び次条において「指令文書」という。)又は普通文書を施行するときは、その文書に記号及び番号を記載しなければならない。ただし、軽易な内容の庁内文書又は主務課長が指定した文書については、この限りでない。

(1) 総務企画課 川総企

(2) 財務課 川上下財

(3) 給水サービス課 川給サ

(4) 事業計画課 川事計

(5) 水道課 川水

(6) 下水道課 川下

(7) 上下水道管理センター 川上下管

5 前各項の規定により記号及び番号を付することが適当でないと主務課長が認める指令文書又は普通文書にあっては、総務企画課長と協議の上、他の方法によることができる。

(令7(上)管規程1・追加)

(告示文書等の番号)

第23条 法規文書、令達文書(指令文書を除く。)及び告示文書を公布し、令達し、又は施行するときは、その種別ごとに番号を取得するものとする。

(平15(上)管規程20・全改、平28(上)管規程4・令6(上)管規程16・令6(上)管規程21・一部改正、令7(上)管規程1・旧第25条繰上・一部改正)

(口頭又は電話による照会等の処理)

第24条 口頭又は電話による照会、回答、報告等があったときは、必要に応じその要領を起案文書に記載し、この章の規定に準じて処理しなければならない。

(令7(上)管規程1・旧第26条繰上・一部改正)

(決裁文書の浄書及び照合)

第25条 決裁が終了した起案文書(以下「決裁文書」という。)で浄書を要するものは、第22条の処理をした後、主務課において浄書するものとする。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と照合し、当該案文と相違ないことを確認しなければならない。

(平15(上)管規程20・一部改正、令7(上)管規程1・旧第27条繰上・一部改正)

(文書の発信者名)

第26条 外部へ発送する文書は、上下水道事業管理者名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、局長名又は課長名を用いることができる。

2 内部文書は、事案の軽重により、上下水道事業管理者名、局長名又は課長名を用いるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、又は特に必要のあるときは、市名、局名又は課名を用いることができる。

4 内部文書には、職名のみを用いるものとする。

(平15(上)管規程9・平15(上)管規程20・平28(上)管規程4・一部改正、令7(上)管規程1・旧第28条繰上)

(公印の押印)

第27条 発送する文書には、所定の箇所に公印(重要なものにあっては、割印を含む。)を押印しなければならない。

(1) 庁内文書

(2) 前号に定めるもののほか、主務課長が指定したもの

(平15(上)管規程20・一部改正、令7(上)管規程1・旧第29条繰上・一部改正)

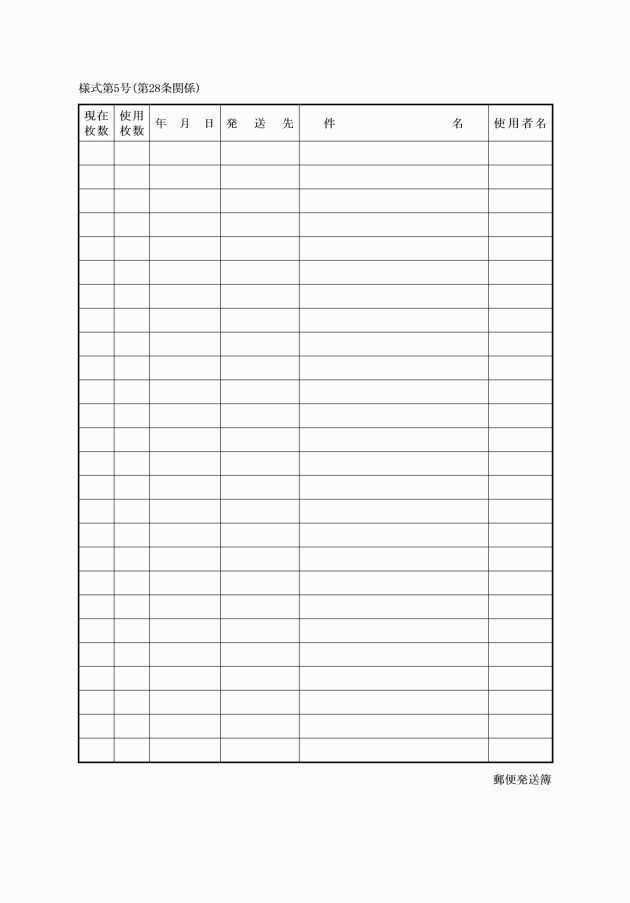

(文書の発送)

第28条 起案者は、文書を発送しようとするときは、郵送等適当な手段を用いるものとする。

2 郵送する場合は、次の各号により発送しなければならない。

(1) 文書主任は、郵送する文書の発送先、発送枚数及び発送理由を総務企画課長に申し出て、切手又ははがきの交付を受けなければならない。

(2) 総務企画課長は、切手又ははがきを交付したときは、郵便発送簿(様式第5号)に所要事項を記入し、切手及びはがきの出納状況を明らかにしておかなければならない。

(3) 料金後納郵便として発送する文書の取扱いは、主務課において行うものとする。

(平15(上)管規程9・平25(上)管規程5・平28(上)管規程4・令6(上)管規程21・一部改正、令7(上)管規程1・旧第30条繰上・一部改正)

(電子文書の送信)

第29条 第27条第2項の規定により公印の押印の省略をした文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。

(2) 送受信装置に入力した事項(次号において「入力事項」という。)又は送信原稿と決裁文書の処理案との確認 照合

(3) 前号の確認を行った入力事項又は送信原稿の電気通信回線の利用による送受信装置からの送信 発送

(平15(上)管規程20・追加、令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第31条繰上・一部改正)

第4章 文書の整理

第1節 通則

(文書の整理の原則)

第30条 文書は、常に分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第31条繰下、令7(上)管規程1・旧第32条繰上)

第2節 未完結文書及び完結文書の整理

(未完結文書の整理)

第31条 未完結文書は、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

2 文書主任は、随時、ロッカー、書棚、図面書庫等、ファイリング・キャビネット及び文書管理システムを調査し、担当のグループのリーダーに未完結文書の進行管理上必要な指示をしなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第32条繰下、平19(上)管規程5・令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第33条繰上・一部改正)

(完結文書の区分)

第32条 完結文書は、会計年度ごとに区分しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものについては、この限りでない。

2 完結文書のうち会計年度又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、前項の規定にかかわらず、常に現会計年度又は現年に区分することができる。

(平15(上)管規程20・旧第33条繰下・一部改正、令7(上)管規程1・旧第34条繰上)

(保存年限の設定)

第33条 主務課長は、完結文書を保存すべき期間(以下「保存年限」という。)を次に掲げる年限の中から定めなければならない。ただし、法令等に保存年限の定めのある文書については、この限りでない。

(1) 11年以上

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 主務課長は、完結文書の保存年限を定めるに当たっては、上下水道事業管理者が別に定める基準によるものとする。

(平15(上)管規程9・一部改正、平15(上)管規程20・旧第34条繰下・一部改正、平28(上)管規程4・一部改正、令7(上)管規程1・旧第35条繰上・一部改正)

(保存年限の起算)

第34条 完結文書の保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものについては、この限りでない。

(平15(上)管規程20・旧第35条繰下、令7(上)管規程1・旧第36条繰上)

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)に基づく公開の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく自己に関する個人情報の開示の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年間

2 前項に掲げるもののほか、主務課長は、保存年限が経過した文書について、事務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存年限を延長することができる。

(平15(上)管規程20・追加、平17(上)管規程7・令5(上)管規程6・一部改正、令7(上)管規程1・旧第37条繰上)

第3節 保管文書の整理

(保管文書の整理)

第36条 第32条の規定により区分された完結文書で主務課において保管するもの(以下「保管文書」という。)は、次のとおりとする。

(1) 前会計年度又は前年の完結文書として区分された文書

(2) 現会計年度又は現年の完結文書として区分された文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務の執行上主務課において保管することが適当な完結文書

(平15(上)管規程9・一部改正、平15(上)管規程20・旧第36条繰下・一部改正、令7(上)管規程1・旧第38条繰上・一部改正)

(完結文書の整理の方法)

第37条 完結文書は、ファイリング・システムにより整理するものとする。

2 文書主任は、毎会計年度のファイリング・システムの具体的な実施方針を企画するとともに、ファイリング・システムの実施状況を調査しなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第37条繰下、令7(上)管規程1・旧第39条繰上)

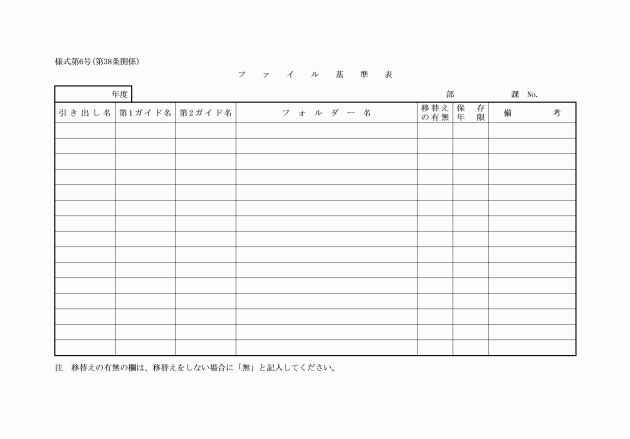

(ファイル基準表の作成)

第38条 主務課においては、毎会計年度の当初にファイル基準表(様式第6号)を作成しなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第38条繰下、令6(上)管規程21・一部改正、令7(上)管規程1・旧第40条繰上・一部改正)

(フォルダーによる文書の整理及び保管)

第39条 保管文書は、ファイル基準表に基づき分類した上、フォルダー(個別フォルダー及び雑フォルダーをいう。以下同じ。)に入れ、ファイリング・キャビネットの中に納めて整理し、及び保管しなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第39条繰下・一部改正、令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第41条繰上)

第40条 現会計年度又は現年の完結文書として区分された文書は、ファイリング・キャビネットの上2段の引出しに収め、前会計年度又は前年の完結文書として区分された文書は、下1段の引出しに収めて整理し、及び保管しなければならない。ただし、現会計年度又は現年の完結文書として区分された文書が多い場合においては、この限りでない。

(平15(上)管規程20・旧第40条繰下・一部改正、令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第42条繰上)

(編さんによる文書の整理及び保管の方法)

第41条 保管文書のうち、フォルダーに入れて整理し、及び保管することが適当でないものは、台帳、帳簿等に編さんして整理し、及び保管することができる。

(平15(上)管規程20・旧第41条繰下、令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第43条繰上)

(保管文書の利用)

第42条 職員は、保管文書を利用したときは、利用した保管文書があった元の位置に戻しておかなければならない。

2 職員は、所属する課以外の課において保管文書を借用しようとするときは、当該課の文書主任の承認を受けなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第42条繰下、令7(上)管規程1・旧第44条繰上)

(保管文書の廃棄)

第43条 主務課長は、保管文書のうち、必要のなくなったものを、随時廃棄しなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第43条繰下、令7(上)管規程1・旧第45条繰上)

第4節 保存文書の整理

(保存文書の整理)

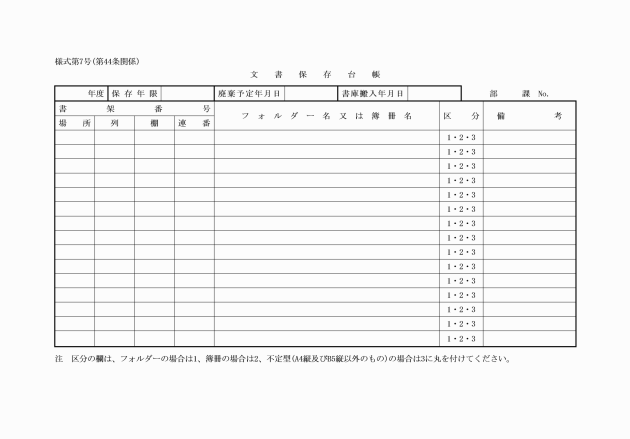

第44条 第32条の規定により区分された完結文書のうち作成された会計年度又は暦年の翌年から1年以上経過している文書(以下「保存文書」という。)は、主務課所定の書庫で、保存するものとする。ただし、移替え禁止の文書については、この限りではない。

2 主務課長は、保存文書について文書保存台帳(様式第7号)を作成し、総務企画課長に提出しなければならない。

(平15(上)管規程9・一部改正、平15(上)管規程20・旧第44条繰下・一部改正、平28(上)管規程4・令6(上)管規程21・一部改正、令7(上)管規程1・旧第46条繰上・一部改正)

(フォルダーに収納された保存文書の整理)

第45条 保存文書のうち、フォルダーに収納されているものは、フォルダーのまま保存年限別に区分し、発生した会計年度又は暦年別に整理しなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第45条繰下、令7(上)管規程1・旧第47条繰上)

(編さんされた保存文書の整理)

第46条 保存文書のうち、編さんされているもので保存年限が3年以上のものは、会計年度、保存年限等により区分し、完結文書となった日付順に整理しなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第46条繰下、令6(上)管規程16・令6(上)管規程21・一部改正、令7(上)管規程1・旧第48条繰上・一部改正)

(保存文書の利用)

第47条 保存文書を利用した者は、保存文書があった元の位置に戻しておかなければならない。

2 利用した保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、当該文書を管理する者の承認を受けなければならない。

3 利用した保存文書は、転貸、抜取り、取替え等をしてはならない。

(平15(上)管規程20・旧第47条繰下、令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第49条繰上)

(書庫の管理)

第48条 書庫の利用は、執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により執務時間外に書庫を利用しようとするときは、当該文書を管理する者の承認を受けなければならない。

2 書庫内においては、火気を使用してはならない。

(平15(上)管規程20・旧第48条繰下、令7(上)管規程1・旧第50条繰上)

(保存文書の廃棄)

第49条 保存年限を経過した保存文書は、主務課において廃棄する。この場合において、主務課長は、不正な利用をされない方法により廃棄しなければならない。

(平15(上)管規程20・旧第49条繰下・一部改正、令7(上)管規程1・旧第51条繰上)

第5節 電子文書の整理

(平15(上)管規程20・追加、令6(上)管規程16・改称)

(電子文書の整理及び保管)

第50条 文書管理システム又は業務用情報処理システムにより処理を行った電子文書の整理及び保管は、当該文書管理システム又は当該業務用情報処理システムにより行うものとする。

2 電子文書(前項に規定する電子文書を除く。)は、その種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により整理し、及び保管するものとする。

(平15(上)管規程20・追加、令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第52条繰上・一部改正)

(電子文書の廃棄)

第51条 第49条の規定は、電子文書を廃棄する場合について準用する。

(平15(上)管規程20・追加、令6(上)管規程16・一部改正、令7(上)管規程1・旧第53条繰上・一部改正)

第5章 補則

(その他)

第52条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。

(平15(上)管規程20・旧第50条繰下、令7(上)管規程1・旧第54条繰上)

附則

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日(上)管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成15年9月30日(上)管規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月30日(上)管規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日(上)管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月26日(上)管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日(上)管規程第4号)抄

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日(上)管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月19日(上)管規程第16号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

附則(令和6年12月17日(上)管規程第21号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年1月27日(上)管規程第1号)

この規程は、令和7年2月3日から施行する。

(平15(上)管規程9・一部改正)

(令7(上)管規程1・全改)

(令7(上)管規程1・全改)

(令6(上)管規程21・旧様式第8号繰上、令7(上)管規程1・旧様式第7号繰上・一部改正)

(平15(上)管規程20・一部改正、令6(上)管規程21・旧様式第9号繰上、令7(上)管規程1・旧様式第8号繰上・一部改正)

(平15(上)管規程20・一部改正、令6(上)管規程21・旧様式第10号繰上、令7(上)管規程1・旧様式第9号繰上・一部改正)