○川越市土砂のたい積等の規制に関する条例施行規則

平成15年3月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第2条 条例第8条第1項の規則で定める物質は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(次条並びに第19条第1項第1号コ及び第6号において「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類(次条並びに第19条第1項第1号コ及び第6号において「ダイオキシン類」という。)とする。

(土壌基準)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第6条第1項第1号に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。

(平22規則12・一部改正)

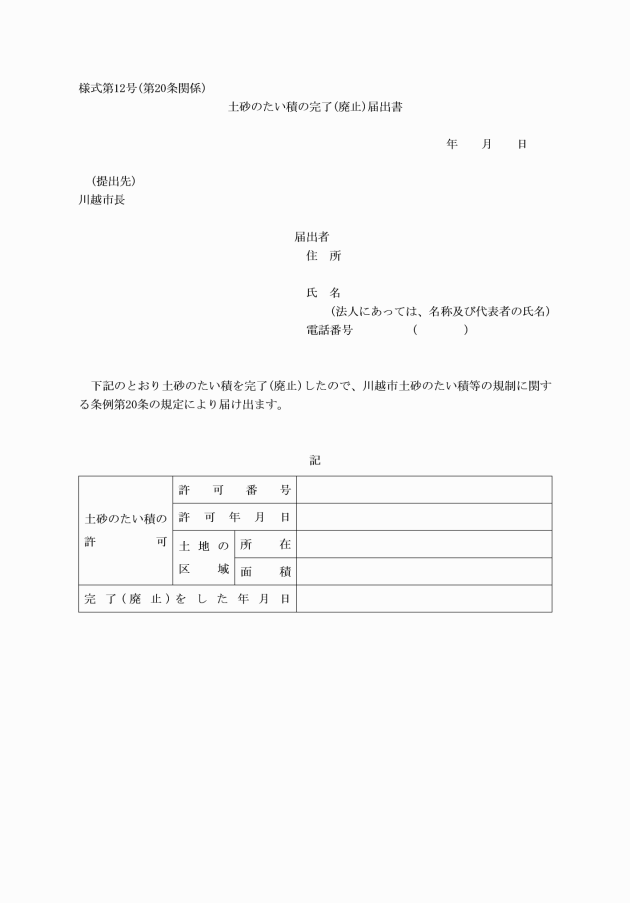

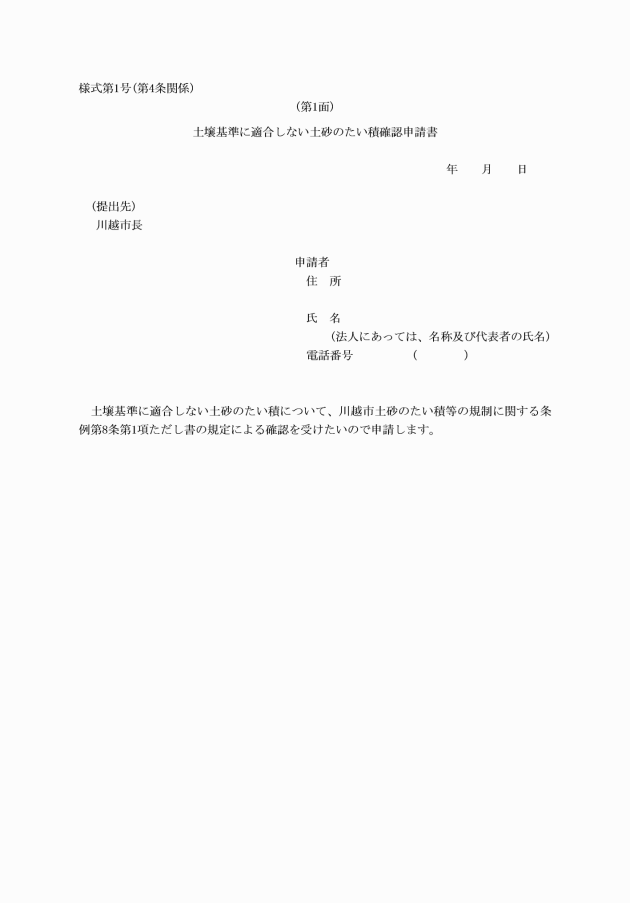

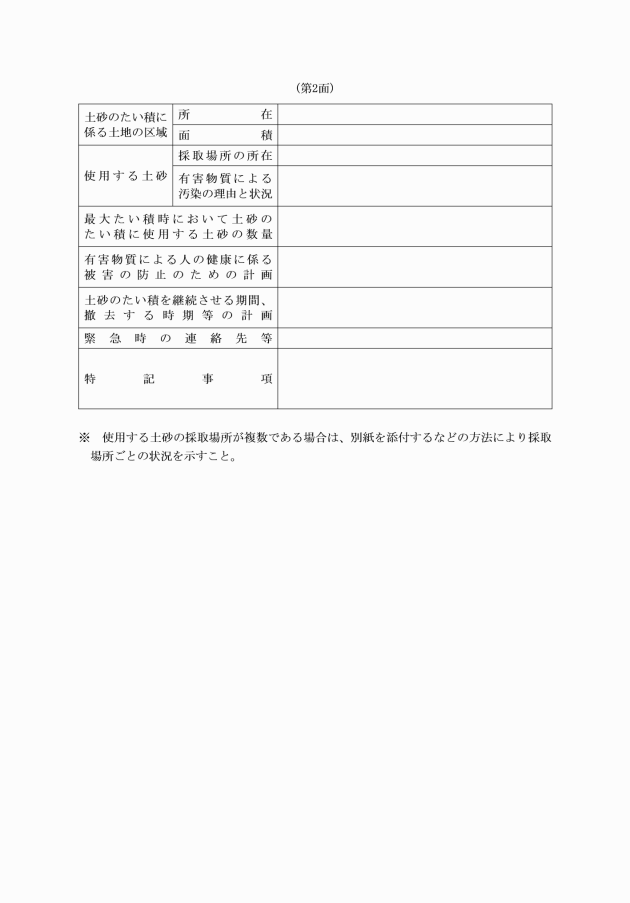

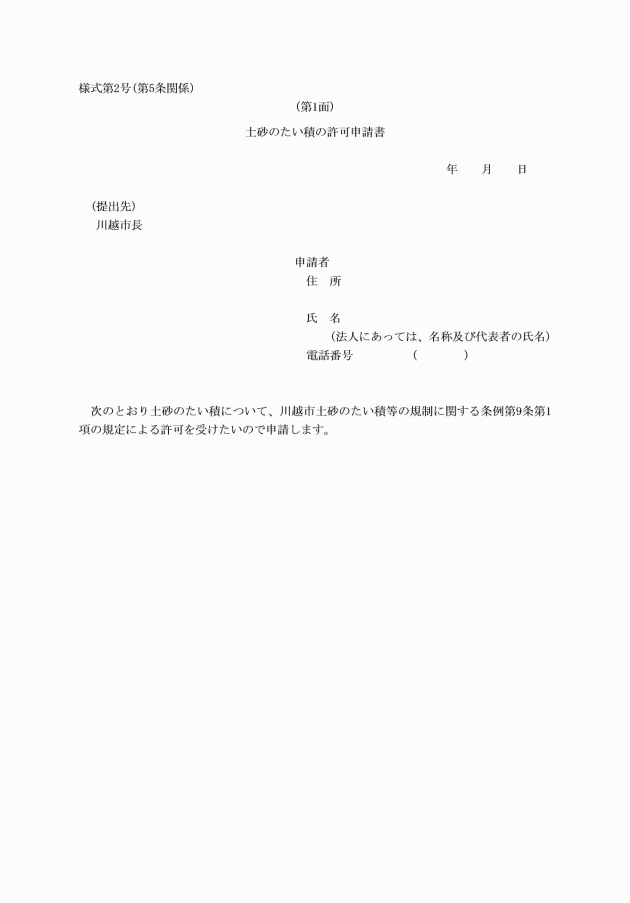

(市長の確認の申請)

第4条 条例第8条第1項ただし書の規定により市長の確認を受けようとする者は、土壌基準に適合しない土砂のたい積確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の土壌基準に適合しない土砂のたい積確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(2) 土砂のたい積に係る土地の登記事項証明書

(3) 土砂のたい積に係る土地の区域を示す図面

(4) 土砂のたい積に係る土地の位置を示す図面

(5) 土砂の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類

(6) 使用する土砂の有害物質による汚染の状況を証する書面(土砂の採取場所が複数である場合には、当該採取場所ごとの状況を証する書面とする。)

(平17規則4・一部改正)

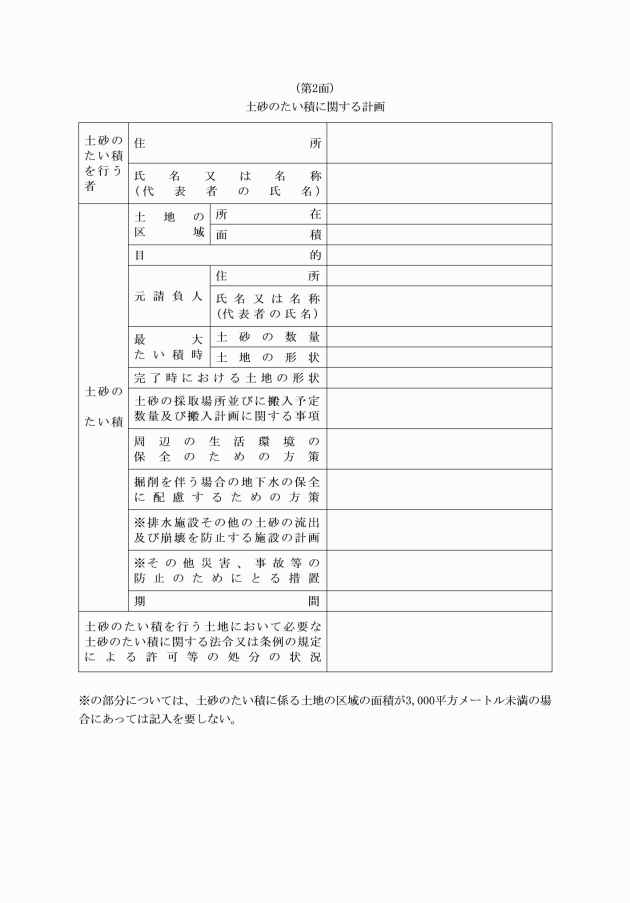

(届出をもって足りる許可等の処分)

第6条 条例第9条第1項第3号に規定する規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議

(9) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可

(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可(同法第15条第1項又は第2項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

(11) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)

(12) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可

(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可

(14) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可

(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議

(16) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可(同条第8項の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)

(17) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可

(18) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可

(19) 埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年条例第45号)第3条第1項の許可

2 条例第9条第1項第3号の規定により届出を行おうとする者は、許可等の処分等に基づく土砂のたい積の届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の許可等の処分等に基づく土砂のたい積の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土砂のたい積に係る土地の位置を示す図面

(2) 土砂のたい積に係る許可等の処分その他の行為に係る許可書その他の書類の写し

(平17規則4・平18規則4・平22規則12・令5規則50・一部改正)

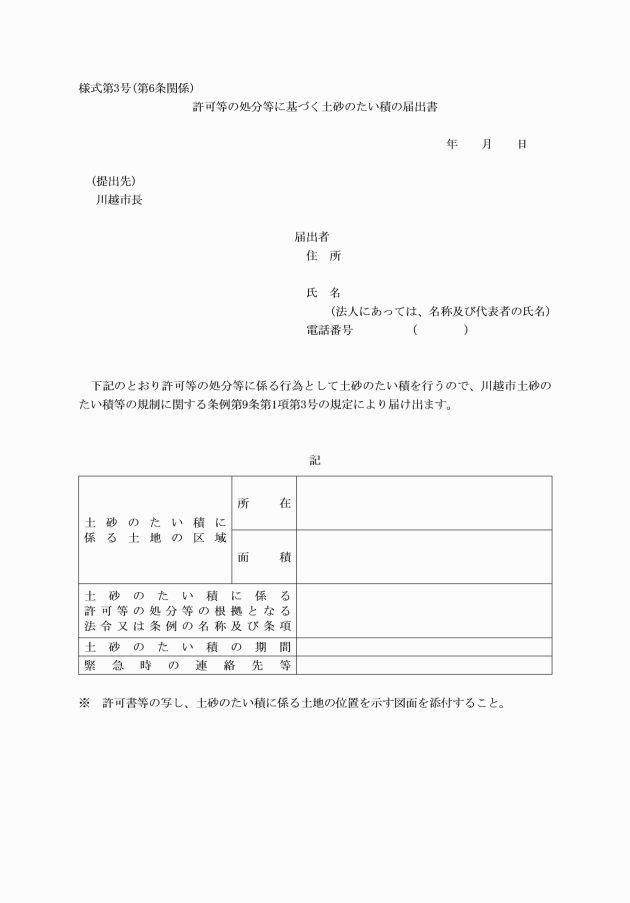

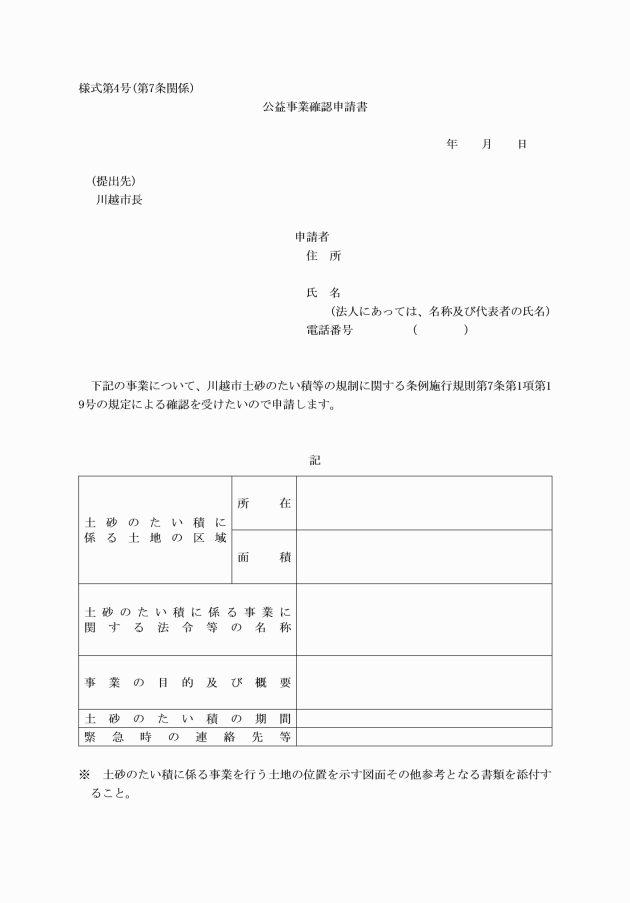

(公益事業)

第7条 条例第9条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業

(4) 森林法による保安施設事業

(5) 道路法による道路に関する事業

(6) 都市公園法による都市公園に関する事業

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業

(8) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業

(9) 地すべり等防止法による地すベり防止施設に関する事業

(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業

(11) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業

(12) 河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業

(13) 都市計画法による都市計画事業

(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業

(15) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業

(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業

(17) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業

(18) 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)

(19) 前各号に掲げる事業に準ずるものとして市長の確認を受けた事業

3 前項の公益事業確認申請書には、土砂のたい積に係る事業を行う土地の位置を示す図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

(平15規則109・一部改正)

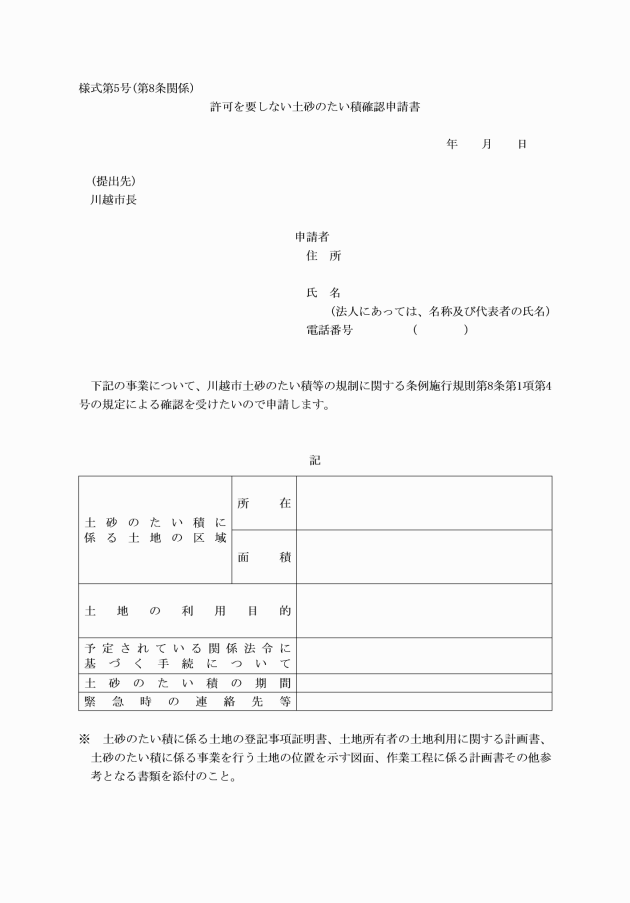

(土砂のたい積の許可を要しないもの)

第8条 条例第9条第1項第7号の規則で定める土砂のたい積は、次のとおりとする。

(1) 管理行為として、土地の効用を維持し、又は高める目的で行う土砂のたい積

(2) 土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂のみを使用して行う土砂のたい積

(3) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂を除く。)のみを使用して行う土砂のたい積

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の建設の一環として行われる整地その他の土砂のたい積そのものを主たる目的としない事業で無秩序なたい積が行われるおそれがないものとして市長の確認を受けたものに係る土砂のたい積

3 前項の許可を要しない土砂のたい積確認申請書には、土砂のたい積に係る土地の登記事項証明書、土地所有者の土地利用に関する計画書、土砂のたい積に係る事業を行う土地の位置を示す図面、作業工程に係る計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。

(平17規則4・一部改正)

(土砂のたい積に関する計画に定める事項)

第9条 条例第9条第2項第14号の規則で定める事項は、土砂のたい積を行う土地において必要な土砂のたい積に関する法令又は条例の規定による許可等の処分の状況とする。

(1) 申請者及び土砂のたい積に係る建設工事の元請負人の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(2) 土砂のたい積に係る土地の登記事項証明書

(3) 申請者及び土砂のたい積に係る建設工事の元請負人が土砂のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

(4) 土砂のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面

(5) 土砂のたい積に係る土地の位置を示す図面

(6) 土砂の最大たい積時及びたい積の完了時の土地の形状に係る平面図及び断面図

(7) 排水施設その他の土砂の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図

(8) 擁壁の構造図、断面図、背面図及び構造計算書

(平17規則4・一部改正)

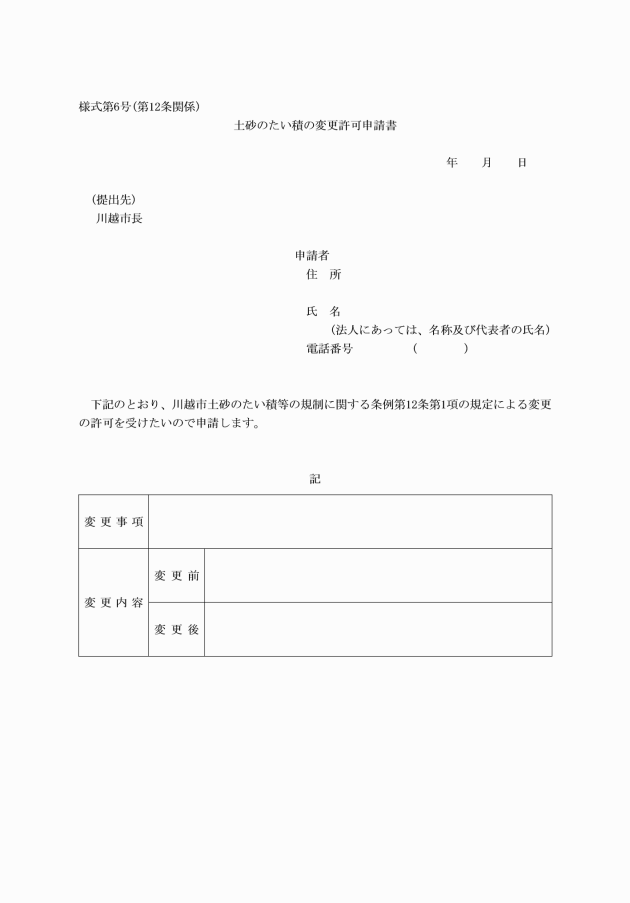

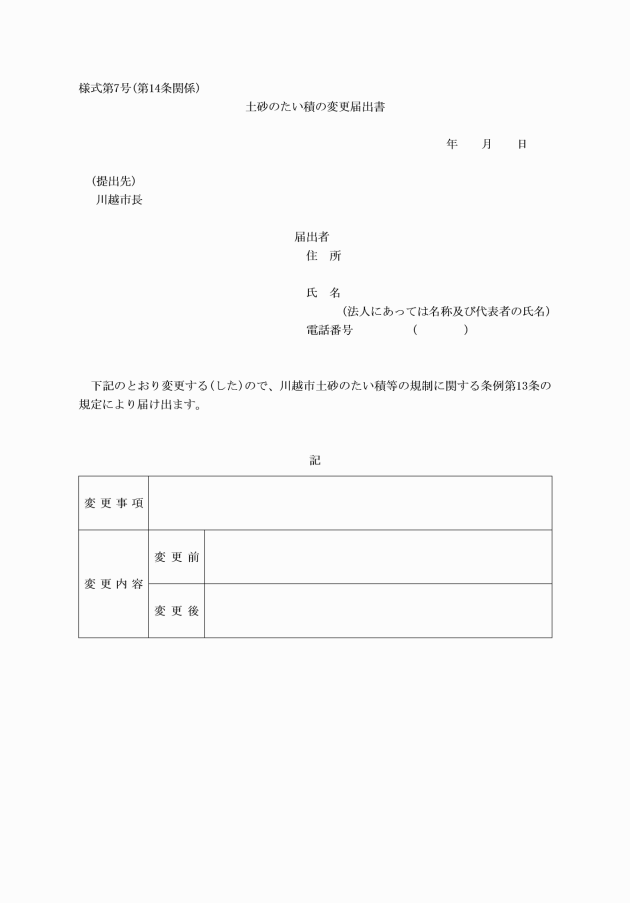

(軽微な変更)

第13条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第2項第5号又は第9号に掲げる事項に関する変更

(2) 条例第9条第2項第6号又は第7号に掲げる事項に関する変更のうち変更後の土砂のたい積により生ずる地表面の最高部と最低部との高低差(土砂のたい積前において土砂のたい積に係る土地と隣接する土地とに高低差がある場合にあってはその隣接部分の最低部と土砂のたい積により生じた地表面の最高部との高低差、擁壁を設ける場合にあっては擁壁の最高部と土砂のたい積により生じた地表面の最高部との高低差。別表第1及び別表第2において「土砂の高さ」という。)が減少することとなるもの又は変更後の土砂のたい積により生ずるのり面(擁壁に覆われたのり面を除く。別表第1及び別表第2において同じ。)の勾配が緩和されることとなるもの

(令5規則50・一部改正)

(関係書類の閲覧)

第16条 条例第16条の規則で定める書類は、市長に提出した書類のうち、次に掲げる書類を除いたものとする。

(1) 第10条第1号に掲げる書類(法人の登記事項証明書を除く。)

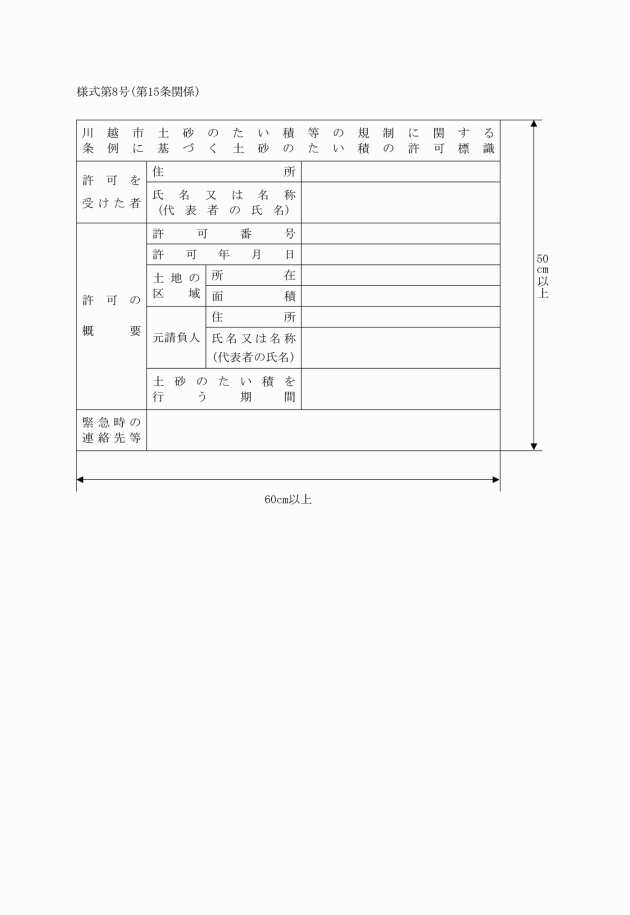

2 条例第16条の規定による閲覧は、次により行うものとする。

(1) 閲覧させる場所は、条例第9条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の本社、支社、営業所等のうち、土砂のたい積に係る土地に最も近い場所とすること。

(2) 閲覧させる時間は、許可事業者の1日の営業時間のうちで6時間以上(1日の営業時間が6時間に満たない場合にあっては、当該営業時間)とすること。

(3) 閲覧の求めがあった場合にあっては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(平17規則4・一部改正)

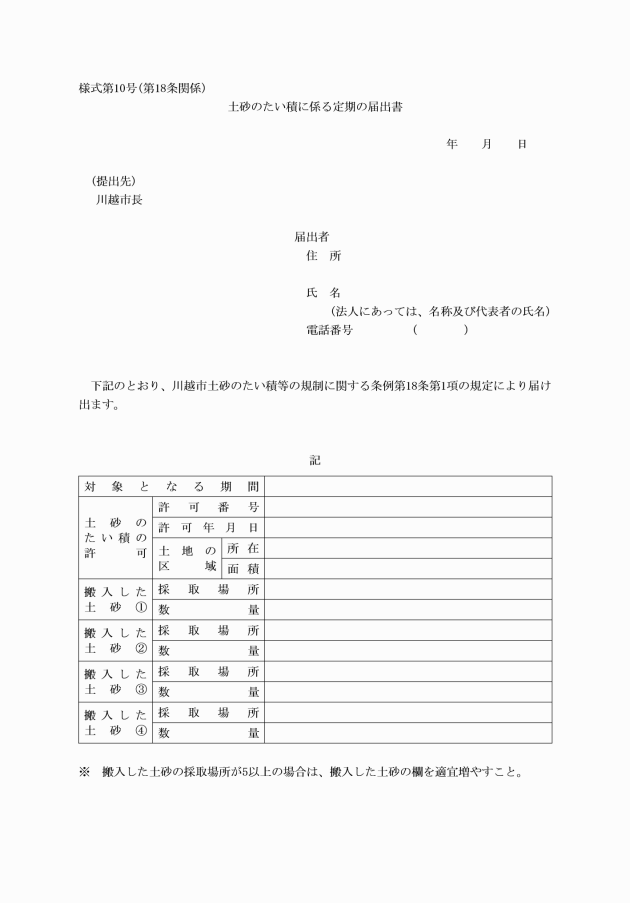

3 条例第18条第2項ただし書の規則で定める場合は、同項の土砂の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類に係る採取場所に関して、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出が行われ、かつ、当該届出に係る土砂の排出に関する計画において排出先とした土地が定期報告に係る土砂のたい積に係る土地である場合とする。

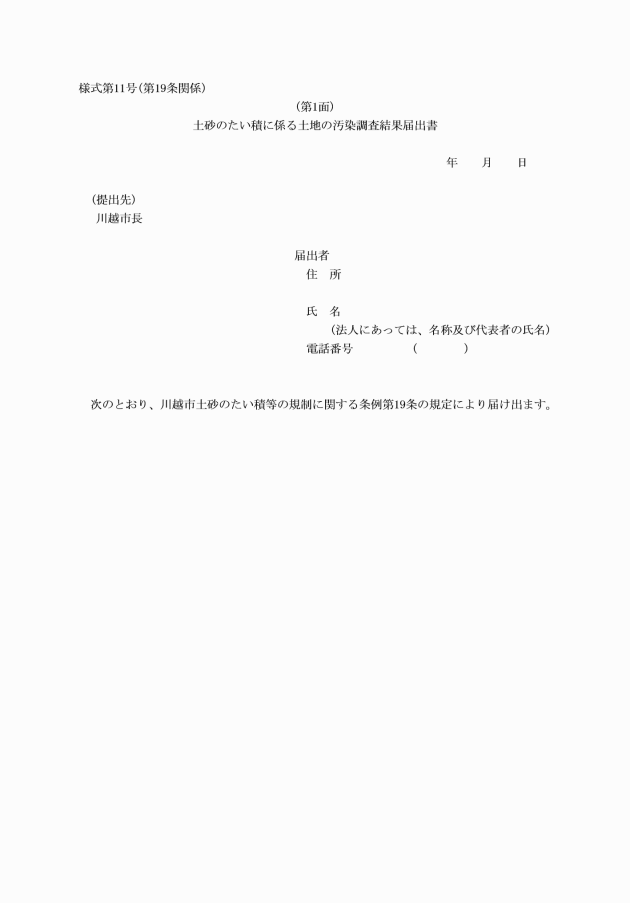

(たい積に係る土地の汚染調査)

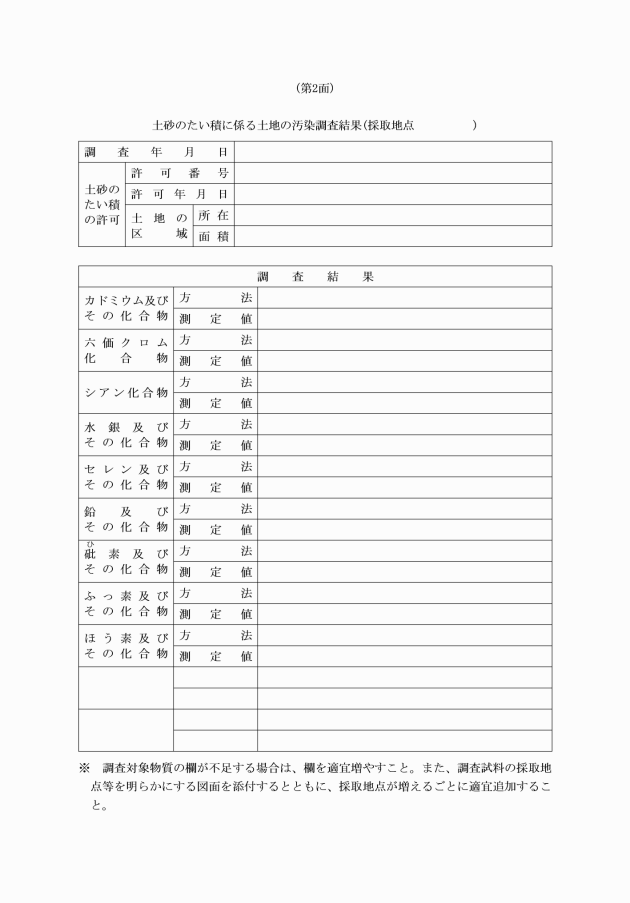

第19条 条例第19条の規定による土砂の汚染の状況についての調査は、次により行うものとする。

(1) 調査の対象となる物質は、次のとおりとすること。

ア カドミウム及びその化合物

イ 六価クロム化合物

ウ シアン化合物

エ 水銀及びその化合物

オ セレン及びその化合物

カ 鉛及びその化合物

キ 砒素及びその化合物

ク ふっ素及びその化合物

ケ ほう素及びその化合物

(3) 調査試料の採取地点は、土砂のたい積に係る土地の区域の面積が3,000平方メートル以上である場合には、土砂のたい積を行った土地において、900平方メートルごとに1地点以上の割合で均等に選定すること。

(4) 調査試料の採取地点は、土砂のたい積に係る土地の区域の面積が3,000平方メートル未満である場合には、土砂のたい積を行った土地において、2地点以上で均等に選定すること。

(5) 掘削を伴う土砂のたい積の場合にあっては、前2号に規定する採取地点ごとに、土砂のたい積の完了の時に生ずると想定される地表面(調査が土砂のたい積の完了又は廃止の時に行われるときは土砂のたい積により生じた地表面)から掘削の底面までの深さ2メートルごと(調査の時に土砂がたい積されていない箇所を除く。)の土砂を採取し、市長が別に定めるところにより、調査試料とすること。ただし、当該地表面から掘削の底面までの深さが2メートル未満の採取地点にあっては、この限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準(土壌の汚染に係る基準に限る。)による測定方法の例によること。

(令5規則50・一部改正)

(公表)

第22条 条例第25条第2項の規定による公表は、市役所前の掲示板への掲示及び市が発行する広報紙への掲載により行うものとする。

(書類の部数)

第24条 条例及びこの規則に基づき市長に提出する書類の部数は、正本1通、副本2通とする。

附則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月30日規則第109号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成17年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年1月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年5月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第10号及び別表第1第2号ウの改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平22規則12・令5規則50・一部改正)

(1) 条例第11条第1項第1号に関する基準

ア 土砂の高さは、2メートル(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂の高さに係る数値)以内であること。

イ 土砂のたい積により生ずるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂のたい積により生じたのり面の勾配)以下であること。

(2) 条例第11条第1項第2号に関する基準

ア 土砂のたい積に係る土地の区域内の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置されていること。

イ 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、土砂のたい積の目的が一時的な土砂の保管その他これに類するものである場合は、この限りでない。

ウ 擁壁は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。

エ 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

(3) 条例第11条第1項第3号に関する基準

ア 土砂のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

イ 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地に土砂のたい積を行う場合は、土砂のたい積を行う前の土地の地盤と土砂のたい積に使用した土砂との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。

ウ 土砂のたい積の完了後に土砂が崩壊しないように、締固めその他の土砂のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。

エ 土砂のたい積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂のたい積に係る土地との間隔が最大たい積時の土砂のたい積の高さに相当する長さを確保する等の措置が講じられていること。

オ 土砂のたい積に伴う周辺の生活環境への影響を踏まえ、土砂のたい積を行う時間、期間等が定められていること。

カ 土砂のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

別表第2(第11条関係)

(令5規則50・一部改正)

(1) 条例第11条第2項第1号に関する基準

ア 土砂の高さは、1メートル50センチメートル(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂の高さに係る数値)以内であること。

イ 土砂のたい積により生ずるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配(土砂のたい積の目的から必要があると市長が認めた場合で土質試験等に基づき地盤及び土砂のたい積に使用する土砂の安定計算をした結果土砂のたい積により生じた地表面の安定が確かめられたときは、当該地表面の安定が確かめられた土砂のたい積により生じたのり面の勾配)以下であること。

(2) 条例第11条第2項第2号に関する基準

ア 土砂のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

イ 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地に土砂のたい積を行う場合は、土砂のたい積を行う前の土地の地盤と土砂のたい積に使用した土砂との接する面にすべりが生じないように、段切りその他の措置が講じられていること。

ウ 土砂のたい積の完了後に土砂が崩壊しないように、締固めその他の土砂のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。

エ 土砂のたい積に係る土地の周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合は、これらの土地の境界と土砂のたい積に係る土地との間隔が最大たい積時の土砂のたい積の高さに相当する長さを確保する等の措置が講じられていること。

オ 土砂のたい積に伴う周辺の生活環境への影響を踏まえ、土砂のたい積を行う時間、期間等が定められていること。

カ 土砂のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(平17規則4・令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)

(令4規則24・一部改正)