○川越市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則58・一部改正)

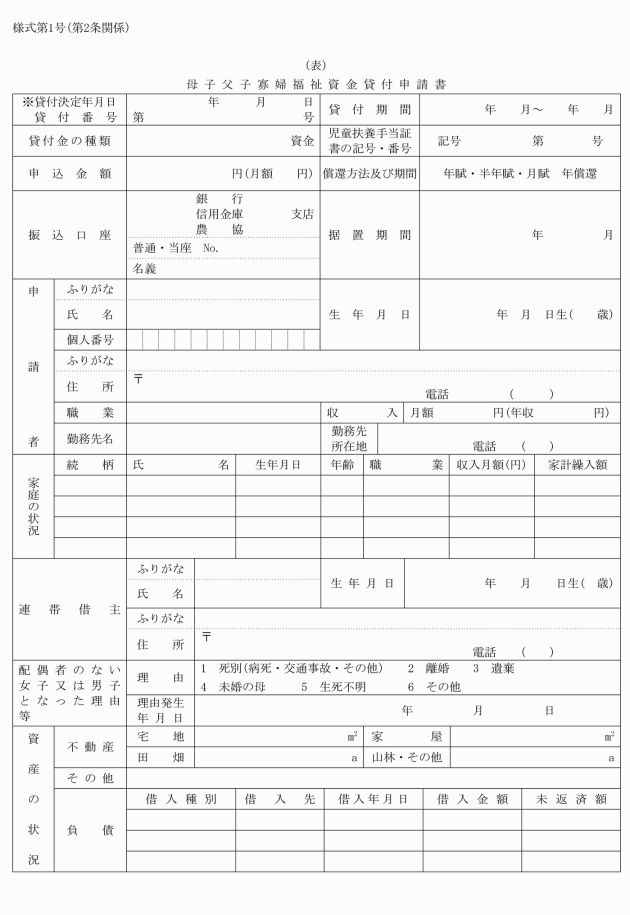

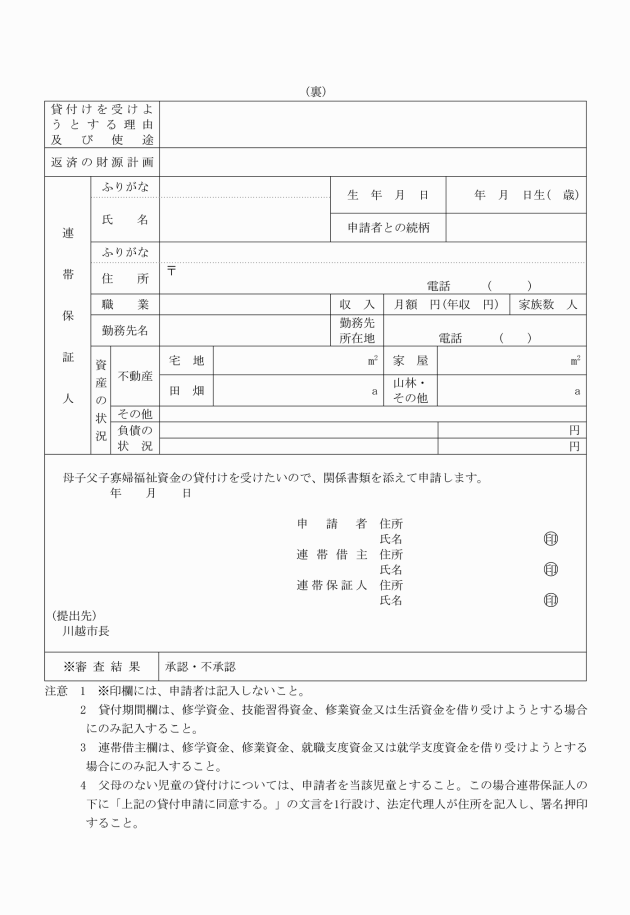

(母子父子寡婦福祉資金の貸付けの申請)

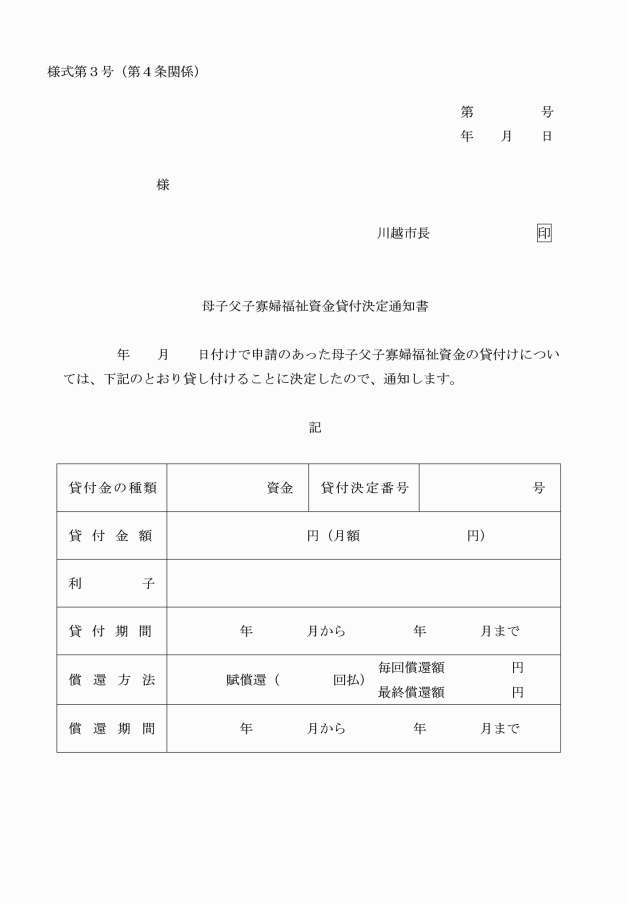

第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項及び第32条第1項に規定する資金(以下「母子父子寡婦福祉資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本

(2) 配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているもの又はその者に扶養されている児童であることを証する書類

ア 事業開始資金(政令第7条第1号、第31条の5第1号又は第36条第1号に掲げる資金をいう。) 事業開始計画書及び経費の見積書

イ 事業継続資金(政令第7条第2号、第31条の5第2号又は第36条第2号に掲げる資金をいう。) 事業継続計画書及び経費の見積書

ウ 修学資金(政令第7条第3号、第31条の5第3号又は第36条第3号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 申請者が扶養している者が入学しようとする学校の合格通知書の写し若しくは合格証明書又は在学している学校の在学証明書

エ 技能習得資金(政令第7条第4号、第31条の5第4号又は第36条第4号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 申請者が知識技能を新たに習得し、又は現に習得中である旨及び習得期間を記載した習得先の発行する証明書

オ 修業資金(政令第7条第5号、第31条の5第5号又は第36条第5号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 申請者が扶養している者が知識技能を新たに習得し、又は現に習得中である旨及び習得期間を記載した習得先の発行する証明書

カ 就職支度資金(政令第7条第6号、第31条の5第6号又は第36条第6号に掲げる資金をいう。) 申請者又はその扶養する者の就職を証する書類

キ 医療介護資金(政令第7条第7号、第31条の5第7号又は第36条第7号に掲げる資金をいう。) 医療又は介護を受ける期間及び医療又は介護に必要な費用を記載した医師等の発行する証明書及び生活自立計画書

ク 生活資金(政令第7条第8号、第31条の5第8号又は第36条第8号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 生活自立計画書

ケ 住宅資金(政令第7条第9号、第31条の5第9号又は第36条第9号に掲げる資金をいう。) 住宅の平面図、経費の見積書その他住宅の建設、購入、補修、保全、改築又は増築に関する計画書

コ 転宅資金(政令第7条第10号、第31条の5第10号又は第36条第10号に掲げる資金をいう。) 住宅の賃貸契約書又は使用承認書の写し

サ 就学支度資金(政令第7条第11号、第31条の5第11号又は第36条第11号に掲げる資金をいう。) 申請者が扶養している者が入学しようとする学校又は入所しようとする修業施設(政令第3条第8号に規定する修業施設をいう。)の合格通知書の写し若しくは合格証明書又は入所をすることを証する書類

シ 結婚資金(政令第7条第12号、第31条の5第12号又は第36条第12号に掲げる資金をいう。) 申請者が扶養している児童の婚姻又は婚約を証する書類

(平17規則39・平26規則58・令4規則63・一部改正)

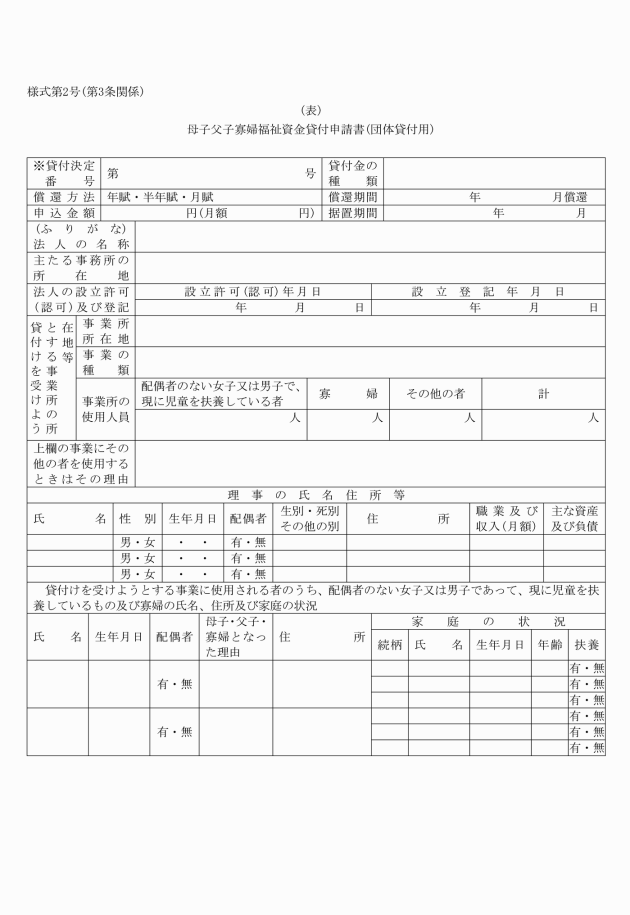

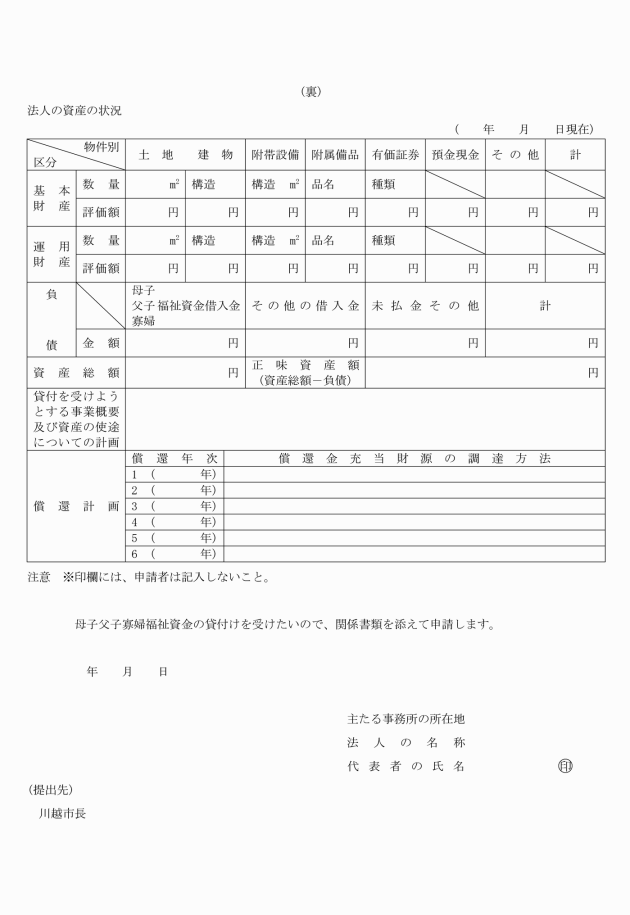

第3条 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 理事の戸籍抄本及び住民票の写し

(4) 前年度の事業の概要及び収支計算書

(5) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに係る事業の計画書及び当該事業に要する経費の見積書

(平17規則3・平26規則58・一部改正)

(平17規則39・平26規則58・一部改正)

(借用書等の提出)

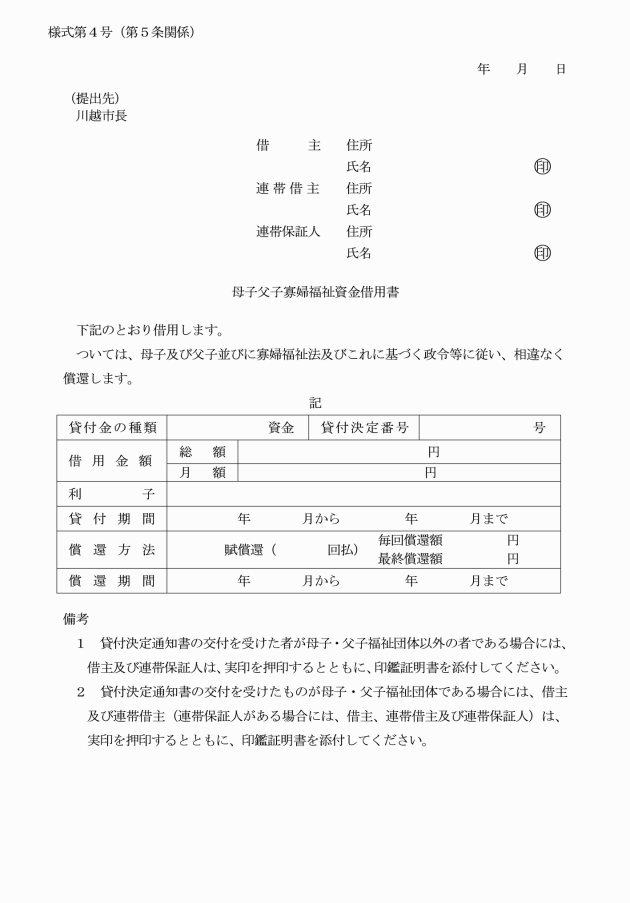

第5条 貸付決定通知書の交付を受けた者(母子・父子福祉団体を除く。)は、当該貸付決定通知書の交付を受けた日から15日以内に、政令第9条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する保証人(以下「連帯保証人」という。)及び当該母子父子寡婦福祉資金について連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)があるときは連帯借主と連署した母子父子寡婦福祉資金借用書(様式第4号)に、本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 貸付決定通知書の交付を受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付決定通知書の交付を受けた日から15日以内に、連帯借主(連帯保証人がある場合にあっては、連帯借主及び連帯保証人)と連署した母子父子寡婦福祉資金借用書に、当該母子・父子福祉団体及び連帯借主(連帯保証人がある場合にあっては、当該母子・父子福祉団体、連帯借主及び連帯保証人)の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、貸付決定通知書の交付を受けた者が、前2項に定める期間内に当該各項に定める書類を提出しないときは、資金の貸付けの決定を取り消すことができる。

(平17規則39・全改、平26規則58・令4規則63・一部改正)

(修学資金等の増額貸付けの申請)

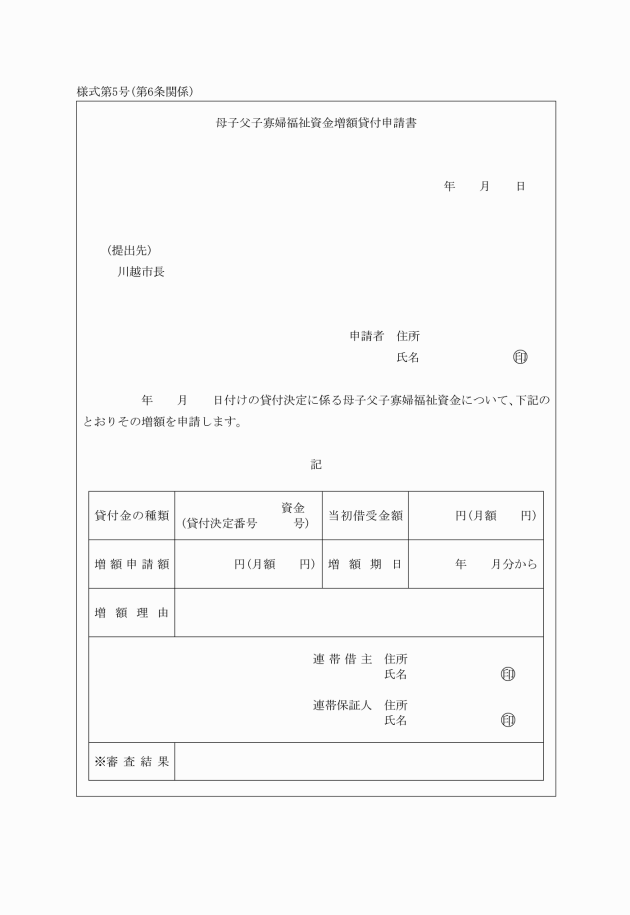

第6条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が政令第7条、第31条の5又は第36条に規定する貸付金額の限度額を超えない範囲内において当該資金の貸付けの増額を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(平26規則58・一部改正)

(平26規則58・一部改正)

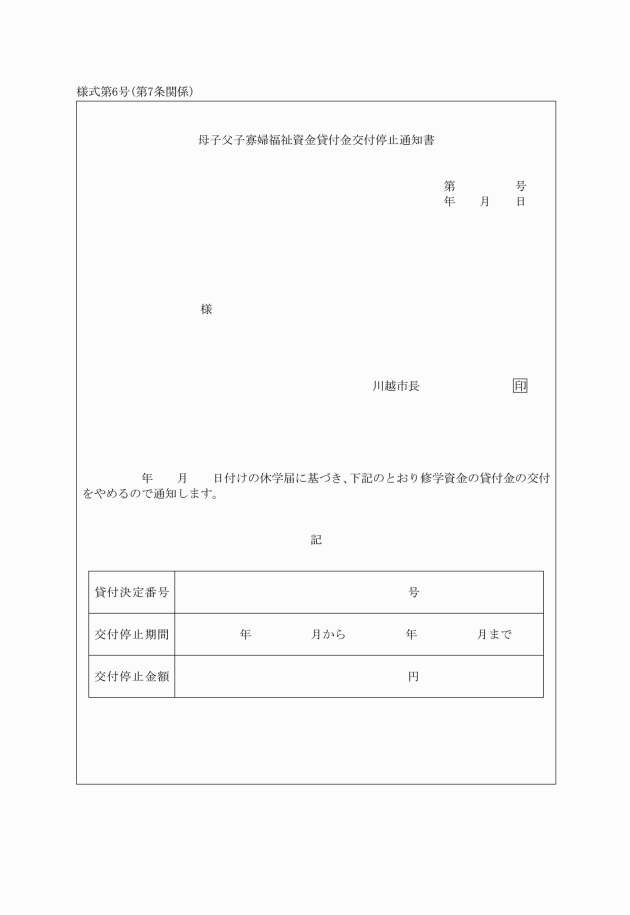

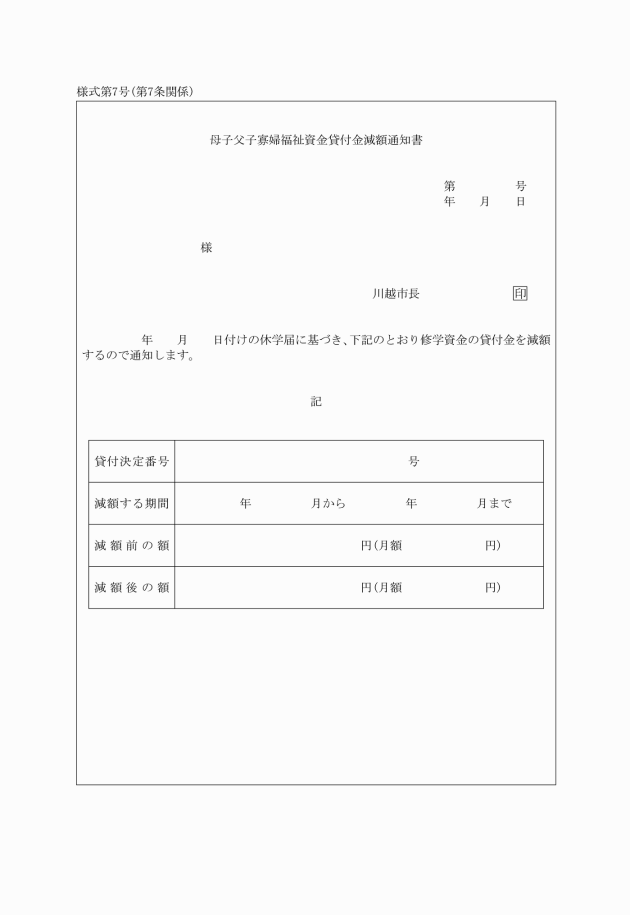

(貸付けの停止)

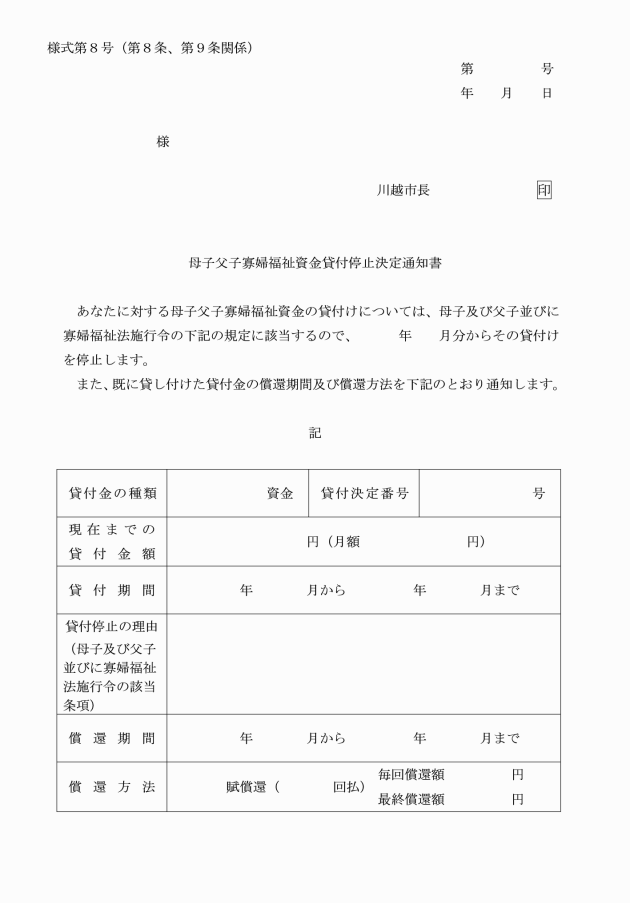

第8条 市長は、政令第12条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けの停止を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付停止決定通知書(様式第8号)により当該資金の貸付けを受けている者等に通知するものとする。

(平26規則58・一部改正)

第9条 市長は、政令第13条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により母子父子寡婦福祉資金の貸付けの停止を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付停止決定通知書により当該母子父子寡婦福祉資金の貸付けを受けている者(以下「借主」という。)に通知するものとする。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

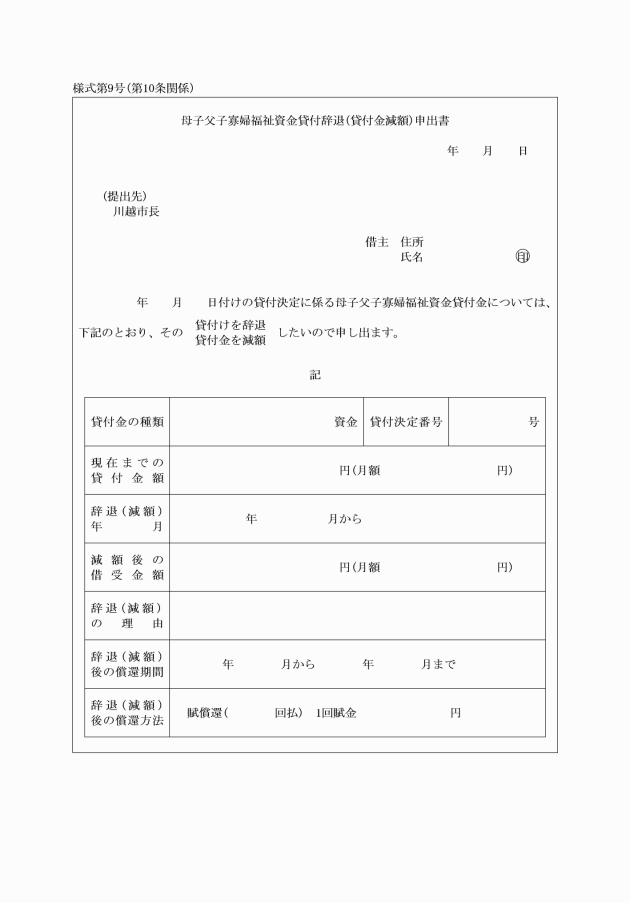

(貸付けの辞退及び貸付金の減額)

第10条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の借主は、当該資金の貸付けを辞退し、又はその貸付金の減額を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金貸付辞退(貸付金減額)申出書(様式第9号)により市長に申し出なければならない。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

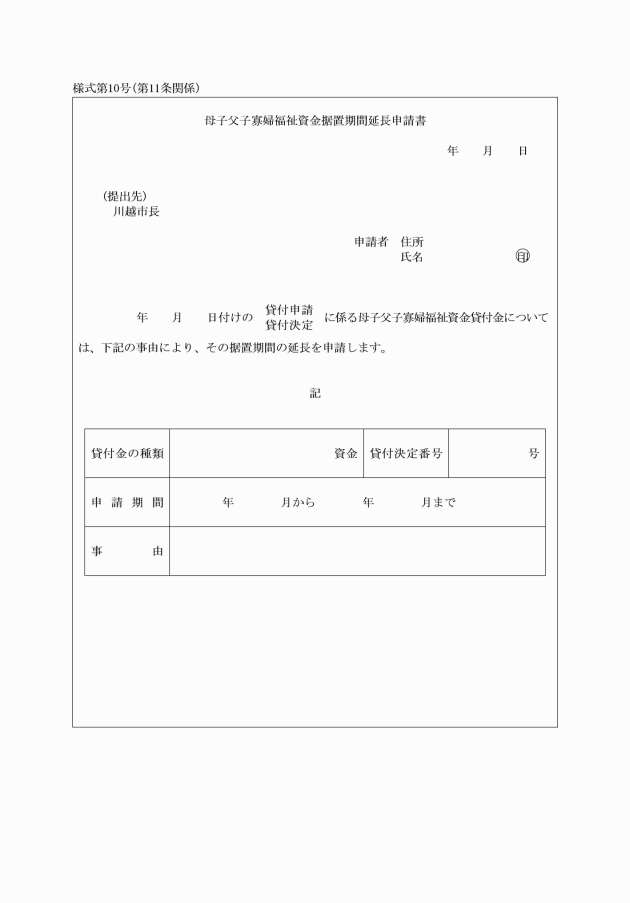

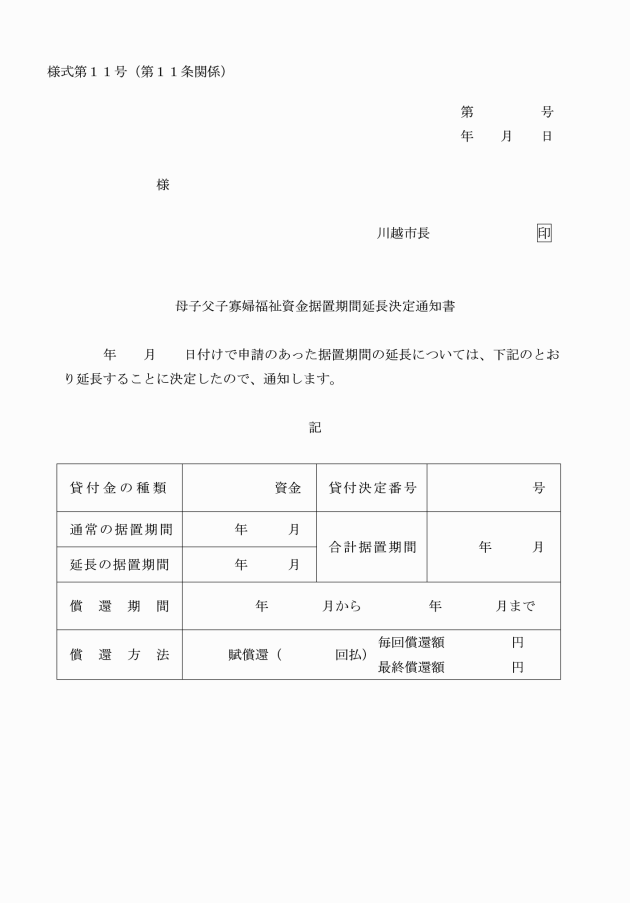

(据置期間の延長)

第11条 政令第8条第6項、第31条の6第6項及び第37条第6項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書(様式第10号)に被害の程度を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

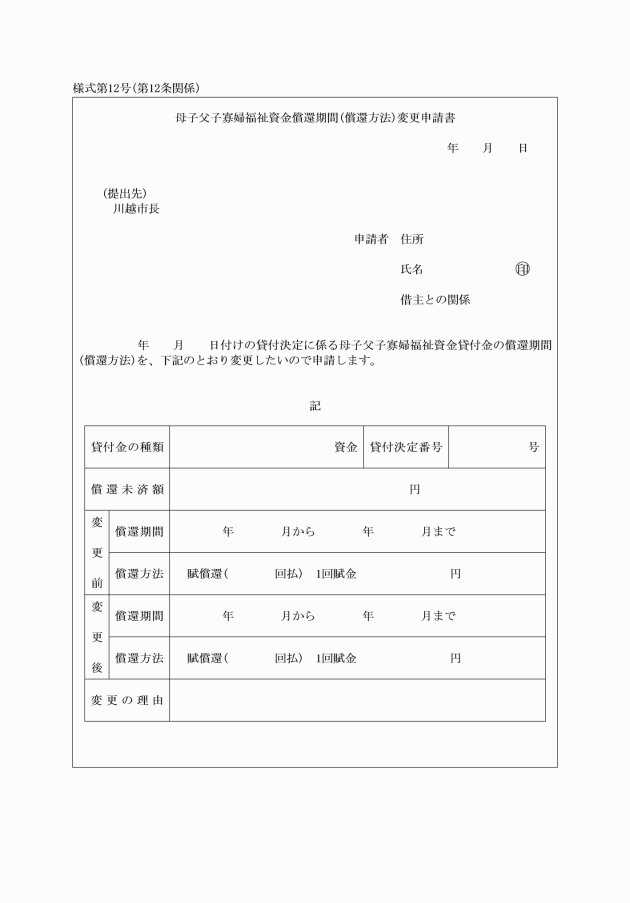

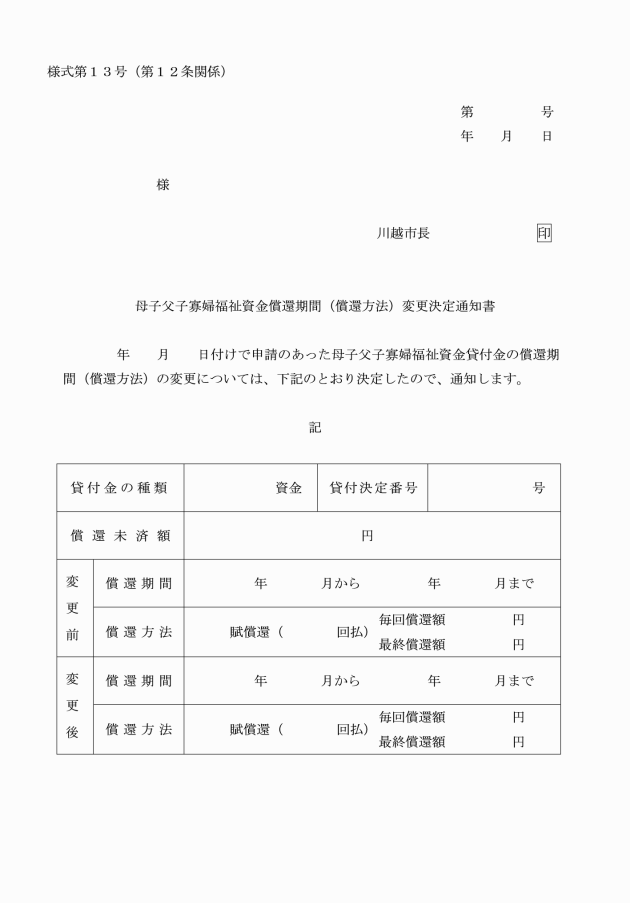

(償還期間又は償還方法の変更)

第12条 法第16条、第31条の6第6項及び第32条第6項に規定する貸付金(以下「母子父子寡婦福祉資金貸付金」という。)の償還期間又は償還方法の変更を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還期間(償還方法)変更申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

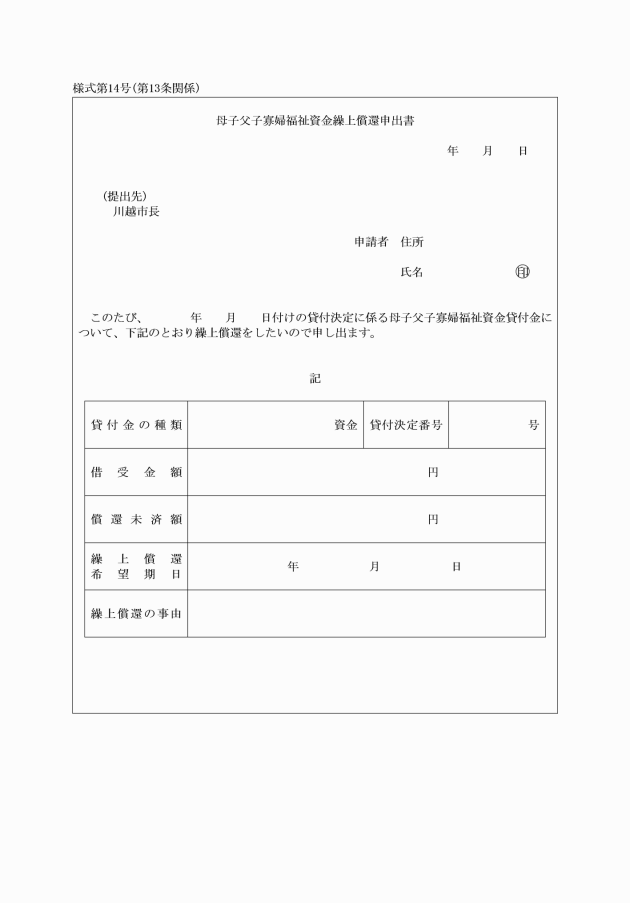

(繰上償還)

第13条 政令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書及び第37条第3項ただし書の規定により母子父子寡婦福祉資金貸付金の繰上償還をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金繰上償還申出書(様式第14号)により市長に申し出なければならない。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

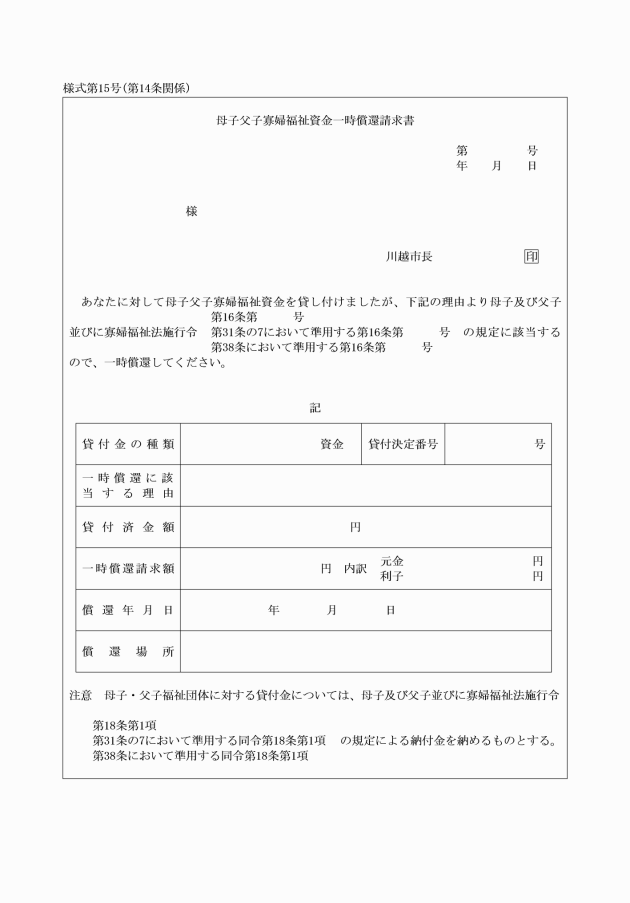

(一時償還の請求)

第14条 市長は、政令第16条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により母子父子寡婦福祉資金貸付金の全部又は一部につき一時償還の請求をするときは、母子父子寡婦福祉資金一時償還請求書(様式第15号)により借主に請求するものとする。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

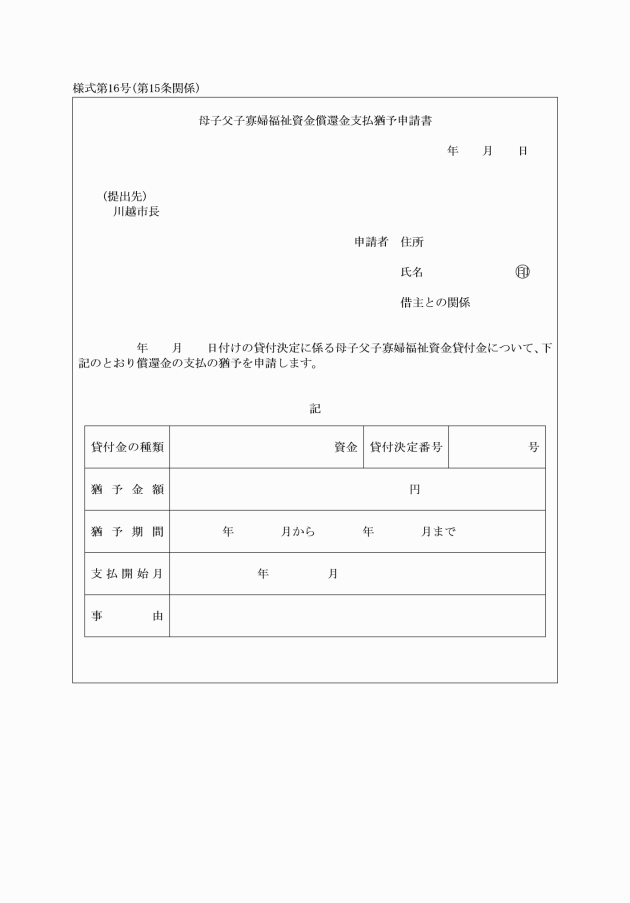

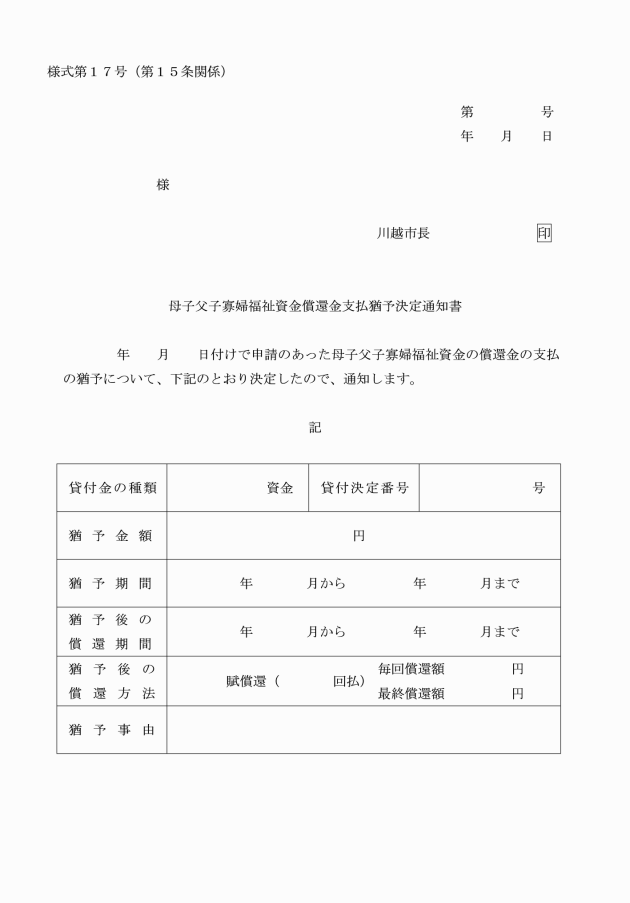

(償還金の支払猶予)

第15条 政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第16号)に同項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

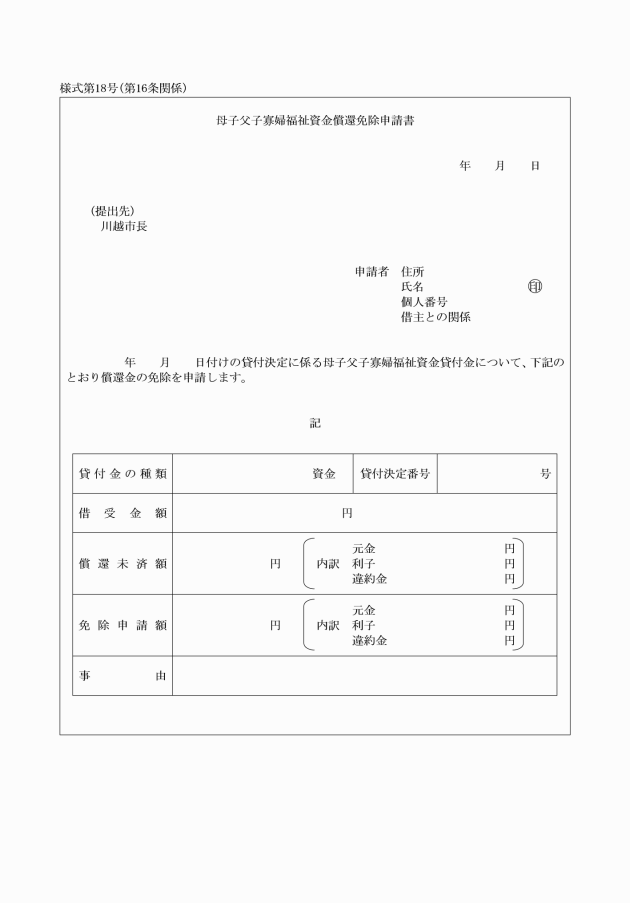

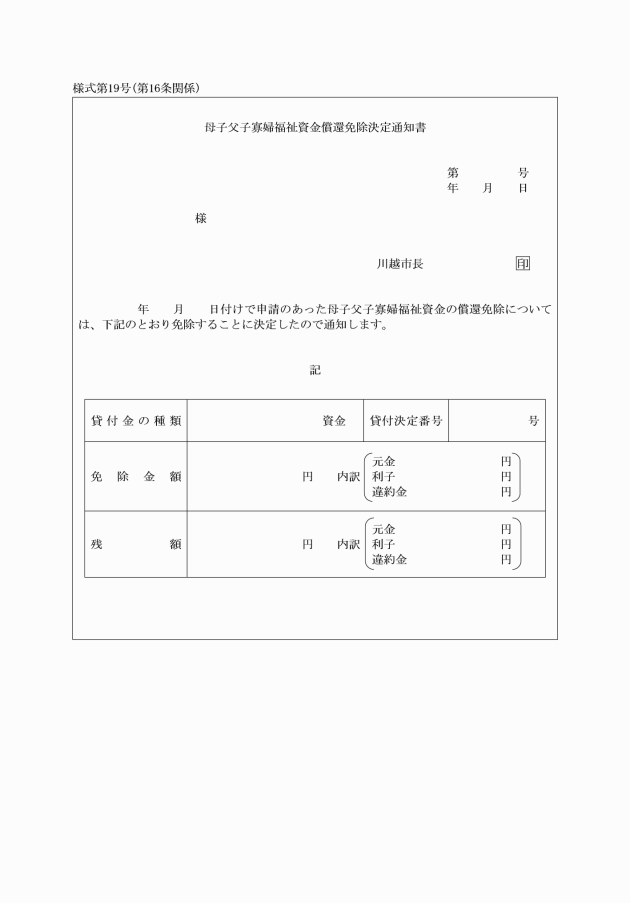

(償還の免除)

第16条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の償還未済額の全部又は一部について償還の免除を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還免除申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 借主の死亡診断書又は借主が精神若しくは身体に著しい障害を受けたことを証する医師の診断書

(2) 連帯保証人又は連帯借主が、貸付金の償還未済額の全部又は一部を償還することができないことを証する書類

(平17規則39・平26規則58・令4規則63・一部改正)

(違約金の免除計算)

第17条 政令第17条(政令第18条第2項、第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の額を計算する場合において、その額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

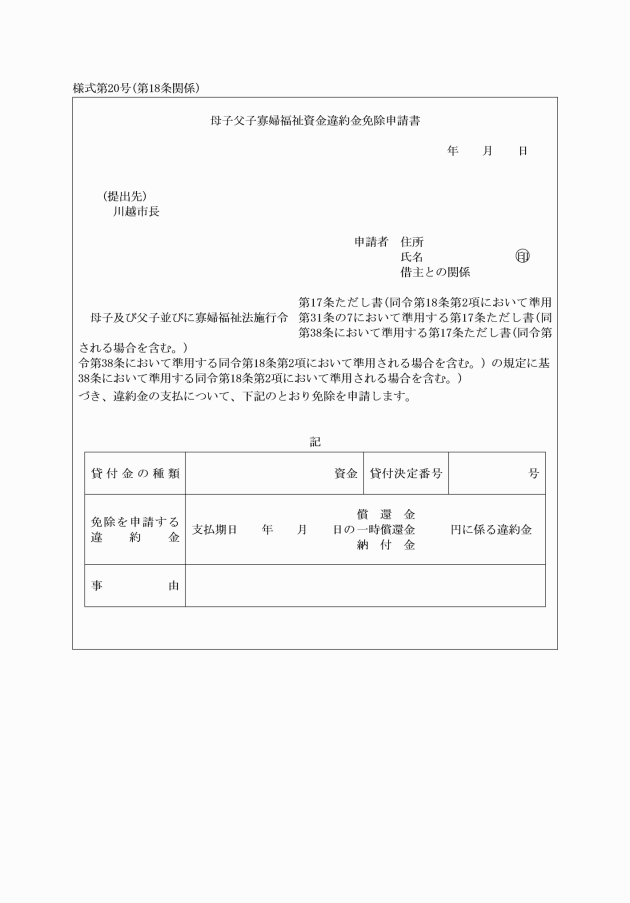

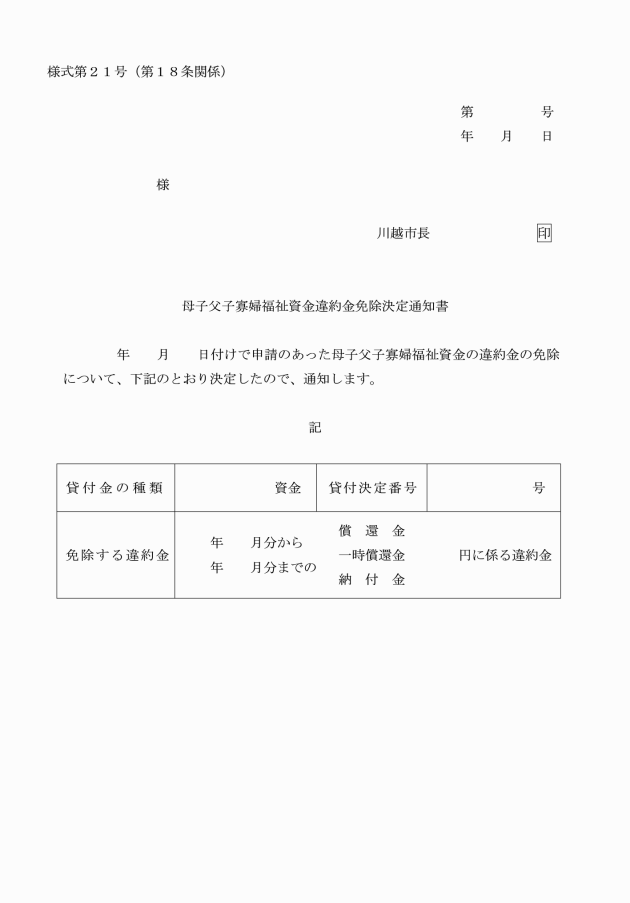

(違約金の免除)

第18条 借主は、政令第17条ただし書(政令第18条第2項、第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の免除を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金違約金免除申請書(様式第20号)に償還金等を当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があることを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

(修学資金又は修業資金の継続貸付け)

第19条 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを引き続き受けようとする児童は、政令第5条第2項各号、第31条の3第2項各号又は第33条第2項各号のいずれかに該当することを証する書類及び連帯保証人の同意書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(平17規則39・平26規則58・令4規則63・一部改正)

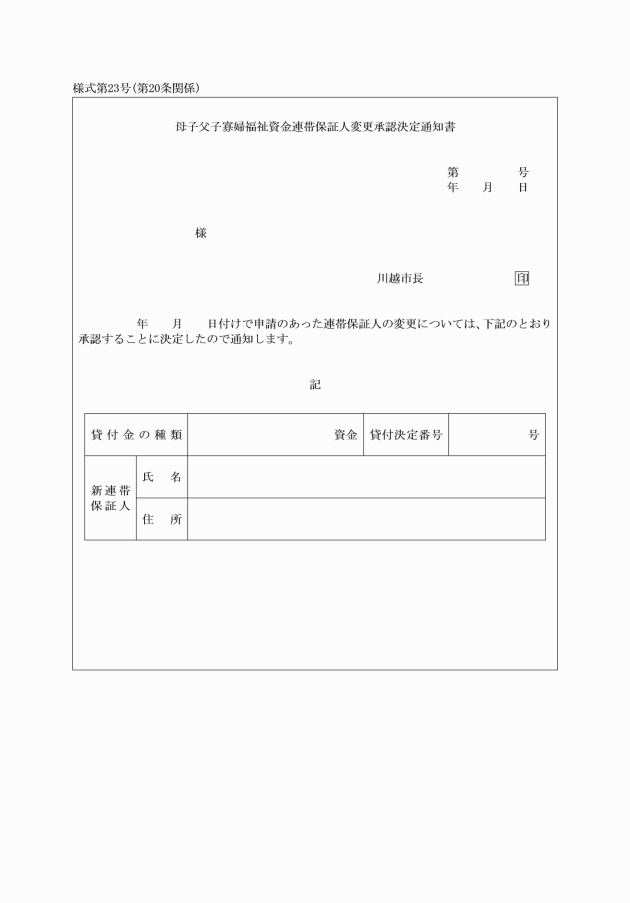

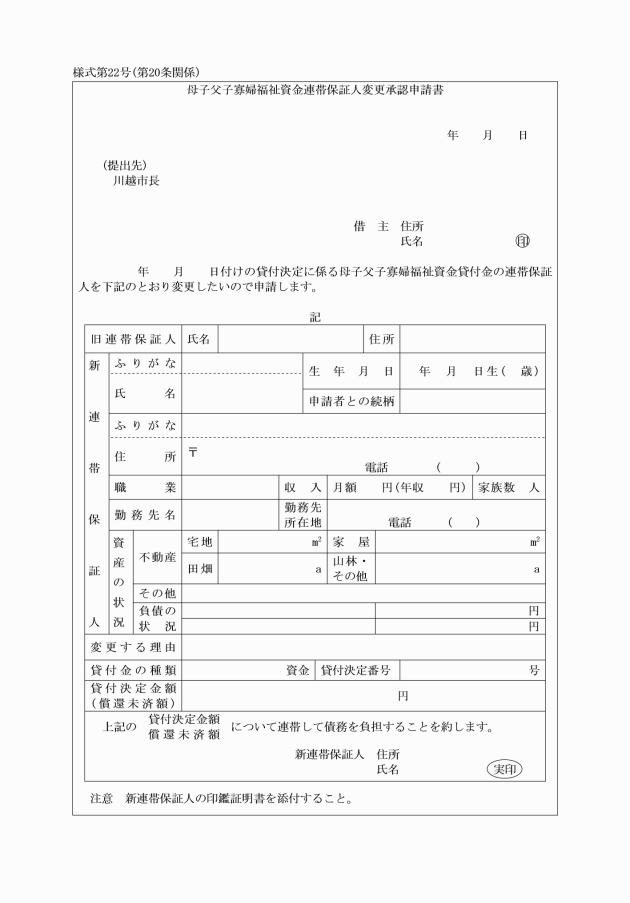

(連帯保証人の変更)

第20条 借主は、連帯保証人を変更しようとするときは、母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認申請書(様式第22号)により市長に申請しなければならない。

(平26規則58・令4規則63・一部改正)

(届出)

第21条 借主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受者がその氏名又は住所(母子・父子福祉団体にあっては、その名称若しくは事務所の所在地又は理事の氏名若しくは住所)を変更したとき。

(2) 配偶者のない女子又は男子が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき、又は母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなったとき、若しくは母子・父子福祉団体が政令第16条第4号若しくは第5号に掲げる場合に該当するとき。

(3) 政令第12条第1項各号、第2項各号又は第3項各号(これらの規定を政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由(借受者が死亡したとき及び配偶者のない女子又は男子が配偶者のない女子又は男子でなくなったときを除く。)が生じたとき。

(4) 修学資金の貸付けにより就学している者が休学、復学又は転学したとき。

(5) 連帯保証人が氏名若しくは住所を変更したとき、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 借主が死亡し、又はその所在が明らかでなくなったときは、同居の親族、連帯保証人又は連帯借主は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平17規則39・平26規則58・一部改正)

附則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第58号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 川越市会計規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年12月28日規則第91号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日規則第63号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(平27規則91・全改)

(平26規則58・一部改正)

(令4規則63・全改)

(令4規則63・全改)

(平26規則58・一部改正)

(平26規則58・一部改正)

(平26規則58・一部改正)

(令4規則63・全改)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第10号繰上)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第11号繰上)

(令4規則63・追加)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第13号繰上)

(令4規則63・追加)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第15号繰上)

(平26規則58・全改、令4規則63・旧様式第16号繰上)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第17号繰上)

(令4規則63・追加)

(平27規則91・全改、令4規則63・旧様式第19号繰上)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第20号繰上)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第21号繰上)

(令4規則63・追加)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第23号繰上)

(平26規則58・一部改正、令4規則63・旧様式第24号繰上・一部改正)